Luces y sombras

Tal vez me muera sin que alguien me explique –nosotros no tuvimos culpa de nada– porqué cada mañana, antes de subir a las aulas, en el amplio y desangelado patio del colegio de los maristas, allá en la Andalucía profunda, nos obligaban a cantar el “Cara al sol”. Estuviese nublado o despejado, hiciese frío o calor; a los curas les daba igual. Es más, creo que se sentían satisfechos al contemplarnos patrióticamente formados por curso, frente a la bandera bicolor, con aguilucho incluido, que se iba izando entre la parsimonia y autoridad que le infería arropar un país victorioso. Hacía casi veinte años del final de una guerra –afortunadamente no la habíamos conocido– que ellos afirmaban orgullosos haber ganado, mientras que el resto (debía ser la candidez de la infancia) lo único que deseábamos era que apareciesen de una puñetera vez lo que prometían en alguna de las estrofas de esa copla tan extraña y triunfalista: «… banderas victoriosas al paso alegre de la paz…» Sin embargo cuando, tiritando de frío, entonábamos algo escépticos los versos semifinales: «…volverá a reír la primavera…», a punto de entrar en clase mirábamos hacia el horizonte desbordado de olivos para tratar de asegurarnos que en España empezaba a amanecer. Nada de nada, ni paz, ni sonrisas, ni luz alguna; todo seguía triste y oscuro. Estoy hablando de cuando aún no había alcanzado los once años y aquellos cuervos de alzacuellos y baberito blanco, día a día, se empeñaban en aterrorizarnos con la narración de truculentas historias de sangre y fuego, al parecer provocadas exclusivamente por la perfidia de los rojos; tiempos pretéritos de desolación y quimera. Y es que –por lo visto– todavía no había llegado la paz, (Como le dice don Luis a Luisito en Las bicicletas son para el verano) tan solo había llegado la victoria.

Max Aub (1903-1972) y cubierta de la correspondencia con Dionisio Ridruejo (1912-1975) (Ed. Instituto Cervantes).

Max Aub vs. Dionisio Ridruejo

Hace un par de meses descubrí la correspondencia cruzada entre Max Aub y Dionisio Ridruejo. Se recogía en la impecable edición publicada por el Instituto Cervantes, titulada Vueltas sin retorno, enriquecida además con un extenso estudio preliminar de Domingo Ródenas de Moya. A estas alturas creo que ya no es necesario repetir lo que han supuesto para mí los textos de Max Aub; consolidaron esta pasión enfermiza que siento por la literatura. En cuanto a Dionisio Ridruejo siempre le consideré un personaje inquietante, cuya controvertida trayectoria todavía me sigo cuestionando. De él aplaudo el valor de afearle epistolarmente al Caudillo su egocéntrica deriva exterminadora tras la victoria final. Por lo visto, a vuelta de correo, como agradecimiento por el consejo, las autoridades incompetentes, le deportaron a Ronda. Antes, inexplicablemente, había combatido en la División Azul y además durante aquella lejana, pero sangrienta y desoladora guerra civil, lució orgulloso el yugo y las flechas; era un tiempo en el que le llegaron a denominar el Goebbels español. Años después, desencantado como otros muchos falangistas, llevaría a cabo su particular descargo de conciencia. El 2 de abril de 1958, desde el exilio mexicano, Max Aub le dirigiría una carta a su “retiro” madrileño; se había enterado de que al parecer el excombatiente fascista había afirmado que ellos siempre se encontrarían en la poesía. En uno de los párrafos de la reivindicativa misiva del escritor transterrado podemos leer: «Hemos sido enemigos en todo, menos en poesía, frente a frente, sin tapujos, usted, con Falange, con Franco, con la dictadura. Soy socialista, sigo siéndolo. Usted se ha separado de los suyos, yo no. Tal vez piense ahora que teníamos razón. Nos llenaron de lodo, creo que será más difícil limpiaros el vuestro…» Max Aub murió en México D.F. el 22 de julio de 1972. Dionisio Ridruejo en Madrid el 29 de junio de 1975. Ninguno de los dos alcanzó a vivir la madrugada del 20 N.

Cubiertas de las revistas “Escorial” y “Vértice”.

Volver a los diecisiete

Tras la lectura de esa breve pero jugosa correspondencia, me he vuelto a interesar por la trayectoria ideológica y literaria de Dionisio Ridruejo. A lo peor obsesionado por aquel personaje en busca de lector y redención. Ha sido como volver a los diecisiete. Curiosamente, para tratar de entenderlo algo mejor, he regresado hacia algunos de sus textos y ellos me han arrastrado hasta el morboso placer de revisitar a ciertos autores que intentaron, a través de revistas como Escorial y Vértice, ser omnipresentes en pasadas décadas, casi siempre enredando literatura y patriotismo. Ya en su momento, cuando creí alcanzar la madurez, les denominé “Soldados de calamina” dada la fragilidad de sus argumentos ideológicos, casi siempre a punto de fracturarse. Ahora me ha resultado inevitable tener a mano la antología Falange y literatura (Ed. Labor), para apoyarme en la clarificadora maestría que José-Carlos Mainer desarrolla en su extensa introducción. Es muy posible que ya hayamos escarmentado –por fin– de tanto traqueteo de lecturas no ejemplares de antaño, y es que Giménez Caballero, Agustín de Foxá, Sánchez Mazas, Jacinto Miquelarena, Eugenio Montes o José María Alfaro se nos representan hoy arrugados y trasnochados, casi perdidos, bastante desdibujados, por culpa de aquellos otros textos del exilio cultural, trazados desde el dolor y la lejanía, siempre negados por una censura permanentemente represiva y acomplejada, aunque descubiertos a veces en las trastiendas de las librerías, gracias a personajes tan entrañables como Eugenio. Con León Felipe, por ejemplo, creímos comenzar a olvidar casi todas las estrofas incomprensibles de aquella copla nefasta, obligada a cantar cada mañana en el patio de los maristas frente a la bandera victoriosa.

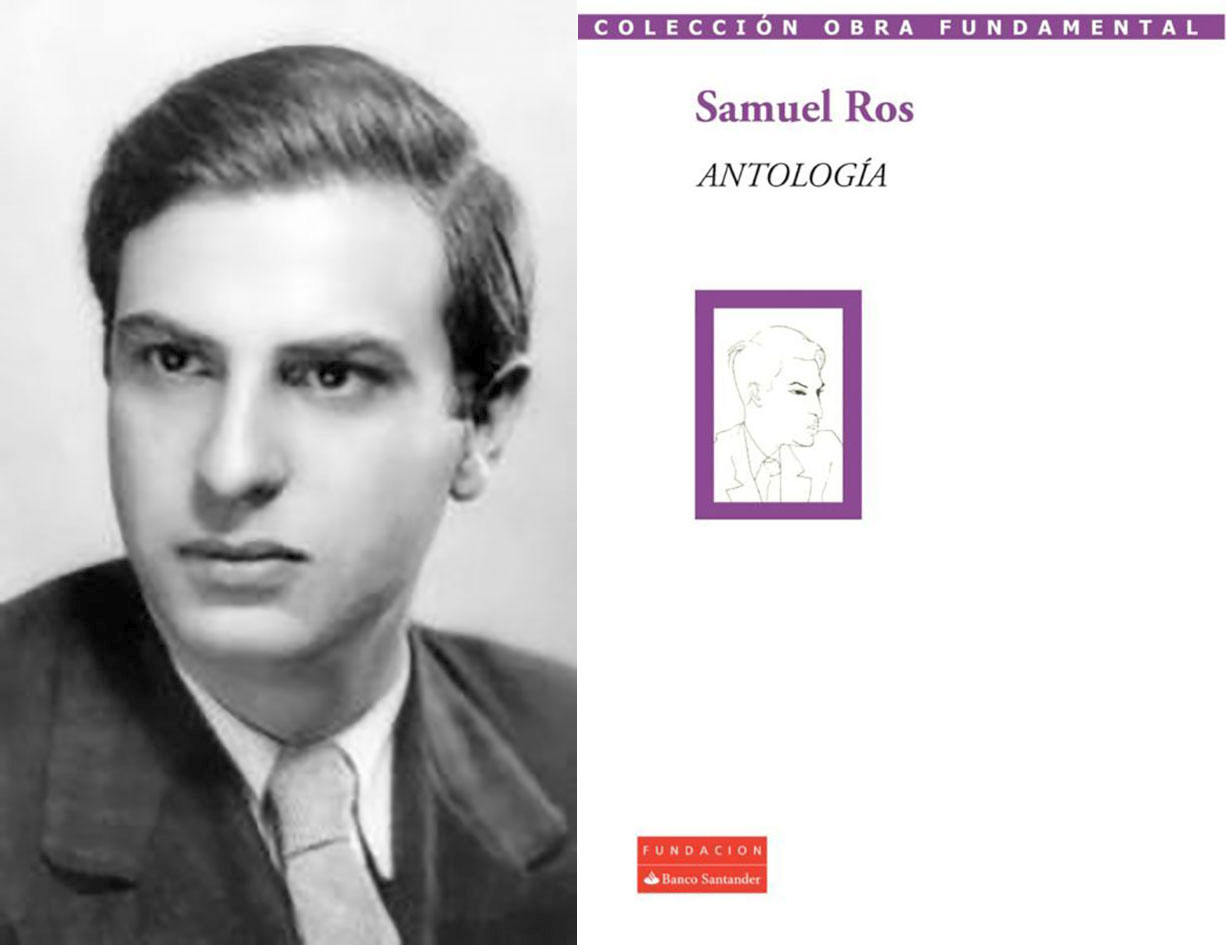

Samuel Ros

«El pájaro en la jaula, la planta en la maceta, el pez en el acuario, mi libro en el escaparate… Cuatro víctimas de la misma injusticia social.» ésta significativa greguería, recogida en la Antología de Samuel Ros, editada por la Fundación Banco Santander y preparada por Medardo Fraile, me introdujo en la obra de un autor que desconocía hasta entonces. Tan solo me sonaba su apellido, equívocamente asociado a un muy peculiar profesor de literatura, que le robó parte de la biblioteca a Juan Ramón Jiménez, pero de cuyo nombre prefiero no acordarme, aunque lo sufrí en las aulas del Instituto Complutense. Al parecer ni siquiera le unían lazos familiares, tan solo la ideología: los dos eran falangistas. El primero murió, bastante joven, en 1945; el segundo, ya madurito, en un crucero frente a las costas de Estambul, allá por 1974. Precisamente fue Dionisio Ridruejo quien, desde una profunda amistad, perfiló los rasgos esenciales del Ros desconocido: «Pero no se piense que Samuel era lúgubre. Triste sí, y dolorido. Pero podía ser también alegre con inocencia. Alegre en la efusión amistosa, sobre todo.» Sin embargo repito que ha sido Medardo Fraile, quien a través de la detallada introducción para iniciarnos en la Antología de sus textos, me ha mostrado la compleja trayectoria vital del personaje y el deseo de descubrir y conocer en profundidad la obra literaria de un autor emborronado entre tanta bruma y confusión.

Samuel Ros (1904-1945) y cubierta de su “Antología” (Ed. Fundación Banco Santander).

Cuando la vida tenga imaginación, renunciaré a la mía

Samuel Ros fue miembro destacado de la tertulia del Pombo y por tanto ferviente admirador y amigo leal de Ramón Gómez de la Serna. Durante 1932 publica diversos cuentos y artículos en ABC, con cierto aire ramoniano. Conoce a Leonor y ambos se afilian a Falange. El 29 de octubre de 1933 asisten al discurso fundacional de José Antonio en el Teatro de la Comedia. Escribe en F.E., desde el primer número hasta la desaparición de esa publicación falangista. Tras un desagradable incidente, muere Leonor el 4 de julio de 1935. Una desgracia que le marcará para siempre. Iniciada la guerra civil es perseguido en Madrid y su casa saqueada. Se refugia en la embajada de Chile y en abril del 37 es evacuado con destino a aquel país. Allí publica Los vivos y los muertos, novela inspirada en el dolor de su recuerdo a Leonor. El texto se recoge íntegro en la Antología citada. En España se reeditó tras su regreso en agosto de 1938. Terminada la guerra se incorpora a la redacción de Arriba, el primer diario que aparece en Madrid tras la contienda. En enero de 1940 sustituye al escritor Manuel Halcón como director de la revista Vértice en la que permanecerá al frente durante dos años. Siempre afirmó que no tenía ambiciones políticas. Su única motivación era seguir escribiendo, publicó algunas otras novelas y colecciones de cuentos y mantuvo la ilusión de escribir teatro, por cierto con bastante éxito en sus estrenos. A partir de marzo de 1944 crea una jugosa sección de humor en el diario Arriba con el título “Arriba y abajo” que mantendrá hasta muy poco antes de morir, llegando a afirmar rotundamente: «Cuando la vida tenga imaginación, renunciaré a la mía.» Hacia las dos de la madrugada del 6 de enero de 1945, cuenta Medardo Fraile que: «El poeta, que seguía adormilado, dijo dulce y claramente. “¡Leonor, tengo tantas cosas que contarte…!” Y, tras breve silencio, añadió resuelto y anhelante: “¡Voy”!» No creo que todavía hallamos alcanzado la imaginación requerida, pero mientras tanto habrá que añadir también textos como los de Samuel Ros a nuestro supuesto bagaje cultural, aunque tal vez no sean suficientes para poder afrontar esta sociedad tan pardilla que nos ha tocado vivir, pero: qué le vamos a hacer…