Iluminaciones en la sombra

De esto hace ya muchos años, fue en la Casa de la Entrevista, en un concierto de Mercedes Sosa. Cuando ella comenzó a interpretar aquella canción de: «El tiempo pasa / nos vamos poniendo viejos…» nosotros empezamos a tararearla mientras creímos –cándidamente– que el claro mensaje que contenía la letra no nos afectaba. Sin embargo el tiempo pasa y hoy no deja de ser alarmante que empecemos a conmemorar centenarios de ciertas personas a las que no solo hemos leído, sino que además, con algunas de ellas hasta compartimos buenos momentos. En el Paseo de Recoletos (en otros tiempos oscuros dedicado a Calvo Sotelo) aún se mantiene un local mítico de peculiares y añosas esencias literarias. Tal vez con cierto tufo machuno si alguien nos recuerda que cuando en 1944 la primera convocatoria del Premio Nadal recayó en una joven desconocida, provocó la histriónica rabieta del controvertido César González Ruano que ni siquiera llegó a ser finalista de aquella edición, pero que –por lo visto– hasta había alardeado de que indiscutiblemente iba a ser el premiado, e incluso se atrevió a pedir prestado un adelanto del importe del premio. Cuentan que tras tan estrepitoso fracaso, el interfecto –orgullosamente avergonzado– trasladó su recado de escribir al Café Teide, en la esquina de la otra manzana de la misma acera del Paseo de Calvo Sotelo. Los asiduos del Gijón –a pesar de que el escritor de uñas afiladas sería galardonado allí en 1951 con Ni César ni nada (Ed. Mapfre Vida)– no consiguieron recuperarlo. A partir de aquellos momentos, en años sucesivos, a modo de estúpida venganza, ciertos señoritos de bigotito afilado, tertulianos impenitentes del singular Café –al que nunca regresó el autor ofendido– algo escocidos, dieron en llamar Premio Dedal al Nadal ante la cantidad de mujeres que, según ellos, conseguían mojar la oreja a tanto plumilla desconsolado. Sin embargo, a su pesar, en 1956, Carmen Martín Gaite, joven salmantina, logró el prestigioso premio de la casa con El balneario (Alianza Ed.), inquietante narración en la que su autora confesaba haber estado influida por la lectura de los relatos de Kafka. Y cuatro años más tarde también fue galardonada otra mujer: Ana María Matute con Fiesta al noroeste (Ed. Cátedra), una historia, entre el lirismo y la crudeza que narra el accidentado regreso de Dingo el titiritero a Artámila Baja, su pueblo natal.

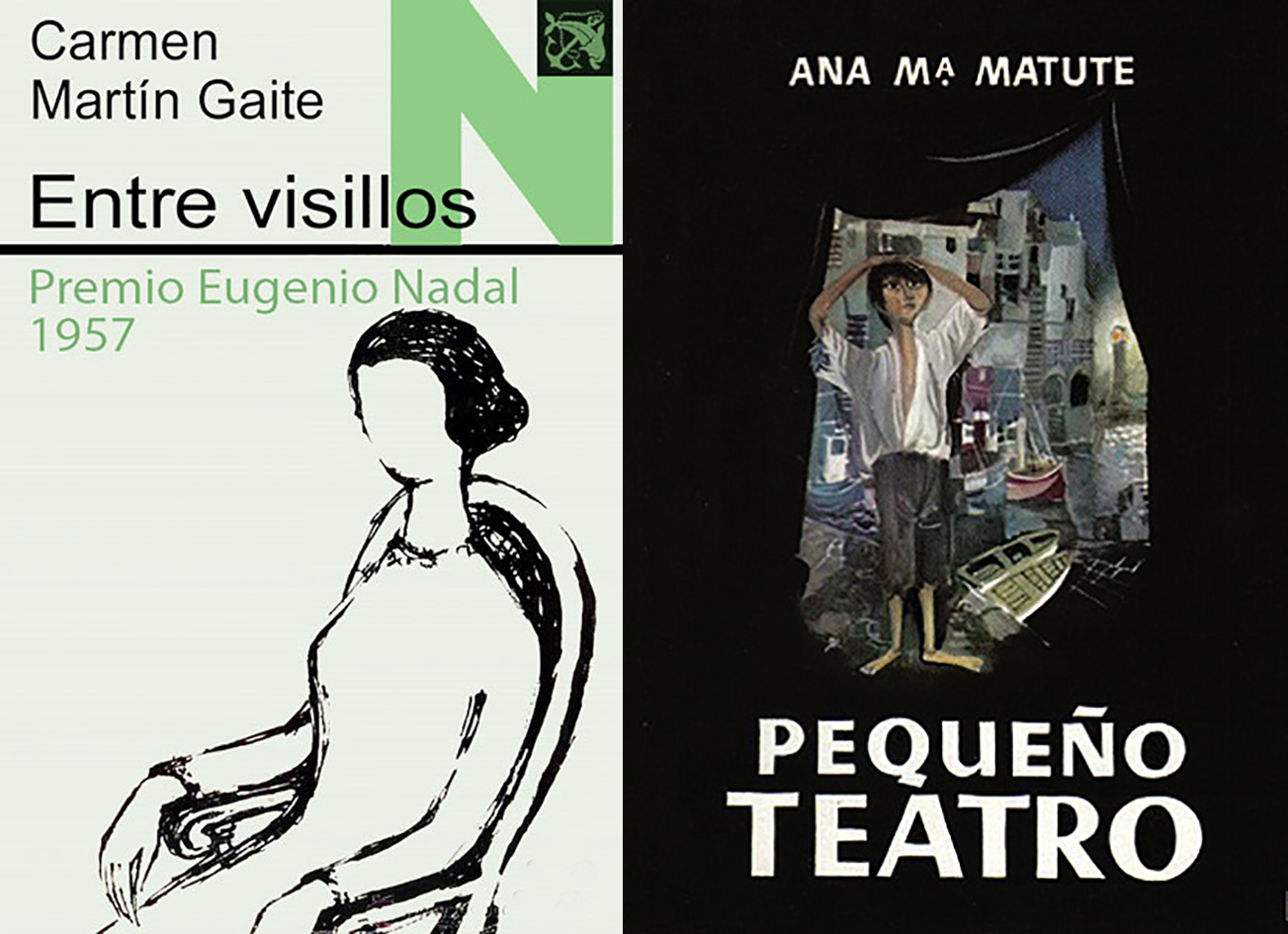

Cubiertas de las dos primeras novelas de Carmen Martín Gaite y Ana María Matute.

La pluma o la aguja

En algún sitio leí que Dolores Monserdá, novelista catalana contemporánea de doña Emilia Pardo Bazán, se arrodilló un día ante su confesor para consultarle: «…si su ilusión por escribir y el deseo de darlo a conocer no eran pura perversidad». Ignoramos la respuesta del sacerdote. Nos consta que Dolores Monserdá siguió escribiendo y llegó a conseguir infinidad de premios, entre ellos el primero de los Juegos Florales de Barcelona en 1878. Incluso en 1909 le sería concedida la presidencia de honor de dichos Juegos Florales en homenaje a su labor literaria y actuación en favor de las mujeres silenciadas. Hubo un tiempo en que se la llegó a conocer como «la Concepción Arenal catalana». Sin embargo años más tarde terminó presidiendo el Patronato de las Obreras de la Aguja e interviniendo en la fundación de la liga de Compradoras. Tal vez la respuesta de su confesor tuvo efectos retardados o simplemente se apuntó a la opción de Ángel Guerra, que en 1907 y en el prólogo a los cuentos de otra reconocida escritora, Caterina Albert, llegó a afirmar rotundamente: «En España las mujeres despuntan más por la aguja que por la pluma».

Carmen Martín Gaite (1925-2000).

Carmen Martín Gaite (1925-2000)

Fue una época en que nuestras raquíticas referencias literarias venían sugeridas, cuasi irremediablemente, por los premios literarios. Tal vez por eso el primer texto que conocí de la Gaite fuera Entre visillos (Ed. Destino), era su primera novela y con ella consiguió el premio Nadal (que no Dedal) en 1957, dos años más tarde que alcanzara el mismo galardón Rafael Sánchez Ferlosio, su entonces marido, con El Jarama (Ed. Destino). Cuando leí Entre visillos recuerdo que me remitió de inmediato a un cuento de su admirado Ignacio Aldecoa, El silbo de la lechuza (Ed. Salvat). En ambos textos la vida de provincias era observada y analizada desde un discreto observatorio –ventana o balcón– protegido por unos visillos que, sin embargo, no lograban tamizar la realidad de aquel tiempo de silencio. Al parecer en el otoño de 1980, durante su primera estancia en Nueva York, descubrió A room of one’s own (Una habitación propia, Ed. Seix Barral) de Virginia Woolf, y se despertó en ella la curiosidad de profundizar en la cuestión sobre si las mujeres tenían un modo particular de escribir. Al año siguiente aquellas personales visiones fueron publicadas por Espasa-Calpe con el título Desde la ventana. Todo un regreso –desde la reivindicación– a los textos de Teresa de Jesús, María de Zayas, Sor Juana Inés de la Cruz o Rosalía de Castro… para acabar con un cuarto apartado titulado: “Una chica rara”, dedicado por supuesto a Andrea, la protagonista de Nada (Ed. Destino), la novela con la que la joven desconocida Carmen Laforet consiguió el Nadal en su primera edición. Entre el resto de la abundatísima y sugerente obra de la Gaite con la que nos ayudó a intentar que corriese el aire tan viciado de nuestro tiempo, me gustaría recordar unos cuantos títulos que siempre se me antojaron como especialmente singulares, entre ellos el entrañable homenaje a mi admirado Aldecoa y a toda su generación en Esperando el porvenir (Ed. Siruela). También la entusiasmada correspondencia que mantuvo con Juan Benet (Ed. Galaxia Gutenberg) al que le iba informando, en todo momento, de su ilusionante y esforzado ensayo sobre El proceso de Macanaz (Ed. Taurus). Todavía me sigue emocionando trastear por los Cuadernos de todo (Ed. Areté) porque es como introducirse en su intimidad sin permiso. Incluso destacar también los poemas de A rachas (Ed. Hiperión); aparte de su sonrisa contagiosa siempre la evocaremos en el recuerdo de aquellos versos: «No te mueras todavía. / Tu tristeza a mí me salva / lo mismo que tu alegría…».

Ana María Matute (1925-2014).

Ana María Matute (1925-2014)

En el áspero panorama en la literatura española de postguerra, se admira –sin lugar a dudas– el raro ejemplo de que una mujer fuese capaz de defender su vocación literaria hasta las últimas consecuencias. A contracorriente, asumiendo en todo momento el riesgo que suponía un estilo personal y sin concesiones. Su trayectoria vital, a veces bastante dolorosa, representó hasta sus últimos días un gesto continuo de rebeldía. A los diecisiete años escribe Pequeño teatro, novela basada con toda probabilidad en sus experiencias infantiles durante los veranos en un pueblo vasco. Además se empeña en que la publique la editorial Destino, pero es rechazada cada vez que trata de ver a su director, hasta que un día descubre que Ignacio Agustí es vecino suyo de la calle Muntaner. Consigue entrevistarse con él, quien de modo paternalista muestra su admiración por los dibujos tan monos que ilustran el manuscrito y le recomienda cariñosamente: «Sabes, lo que tienes que hacer es pasarlo a limpio, a máquina; vuelves a traérmelo y ya veremos». Pocas semanas más tarde la joven Ana María, acompañada de su padre –por ser menor de edad–, firma un contrato con la editorial Destino y recibe un cheque de tres mil pesetas. Tras diversos avatares Pequeño teatro terminará recibiendo el Premio Planeta en 1954. Con anterioridad, en 1948, Los Abel había quedado finalista del anhelado Premio Nadal que logrará en 1959 con Primera memoria, obra en la que ya queda demostrada toda su madurez creativa. Por las tapicerías del gastado mobiliario del ya citado Café Gijón se solían restregar ancestrales envidias machistas de mediocres gacetilleros, espadachines de tiempos muertos, apechugando ideologías victoriosas y pasados demasiado evidentes que trataban de disimular entre el humo de sus cigarros, la negrura de sus cafés adobados, casi siempre, con muy mala leche. En aquel ambiente tan rancio, como la época que les había tocado vivir, apareció la radiante Ana María Matute. «Se parecía a Juliette Greco –escribe Josefina Aldecoa–. Eso decíamos los amigos cuando Ana María llegó a Madrid. Joven, dulce, melancólica, interesante: yo creo que hasta la recuerdo vestida de negro».

Paraíso inhabitado

Fue el simbólico título de una de sus últimas novelas. Publicada por la misma editorial Destino medio siglo después de Primera memoria, y enlazaba perfectamente con aquella otra narración ya que en ambas la intención última fue tratar de describir la profunda crisis individual que trae consigo el despertar de la adolescencia. Desde entonces utilizaba los paraísos de la memoria para evocar el mundo inconsciente y mágico de los niños y la desaparición de los últimos sueños e ilusiones infantiles ante el misterio ignorado de la pubertad y el extraño escenario de las personas mayores. El trasfondo lejano de la guerra civil, como algo remoto e irreal, lo utiliza la autora para mover a los pequeños protagonistas de sus obras, no en vano ella misma formó parte sustancial de aquellos niños de la guerra que conformaron una generación de narradores nada fatuos, agazapados entre tanto engolamiento de escritura cartón-piedra. Ignacio Aldecoa, Medardo Fraile, Rafael Azcona, Fernández Santos, Carmen Martín Gaite y el primer Sánchez Ferlosio nos mostraron la sencillez del arte de narrar. Sin embargo ya nos avisaba Mercedes Sosa en aquella tarde lejana de la Casa de la Entrevista: «El tiempo pasa / nos vamos poniendo viejos…»