Iluminaciones en la sombra

Cerca de mi casa aún prevalece buena parte de una muralla que en otro tiempo, por lo visto, mandaron erigir los arzobispos para preservar su intimidad del populacho circundante. En el verano del 39 del pasado siglo un pavoroso incendio destruyó la casi totalidad de las magníficas edificaciones que contenía su interior y también una importante porción de historia escrita que se custodiaba en los legajos que quedaron calcinados. Mientras que algunos ya habían perdido la guerra, a todos se les perdió aquel día una significativa porción del pasado. De este suceso se han cumplido ochenta y seis años. Imagino que ni las cigüeñas lo recuerdan. Poco después se dieron prisa para reedificarle a los seminaristas unas estancias acordes con su devoción. Al parecer el resto lo dinamitaron, joya del renacimiento hispánico, y como las piedras no arden, de allí surgió un inapreciable y especulativo material de derribo para consolidar las estructuras de edificaciones cercanas. Pasado el tiempo, a un consistorio iluminado se le ocurrió la genial idea de abrir un agujero en aquella muralla protectora de intimidad en épocas lejanas y conformar un parking cutre que consigue estigmatizar las carrocerías de los automóviles con el polvo de la historia. A un lado y a otro del hueco que perpetraron, las autoridades locales decidieron señalizarlo después con dos significativos hitos de nuestra historia cultural reciente. Dos placas metálicas para indicarnos –una de ellas– que allí dentro se representa el Don Juan cada otoño. A la derecha para recordar que en el páramo interior también cantó una noche Bob Dylan. Espero ansiosamente que algún día coloquen otra placa en la Pista Florida para evocar que en unas Ferias pretéritas muchos de nosotros quedamos perturbados por el contenido escabroso de las letras de María Jiménez. Mientras tanto, parafraseando a William Faulkner a partir del mes de agosto de cada año regresa tras la murallas de aquel recinto histórico El ruido y la furia que clamorosamente impide el descanso de los vecinos.

Handmade Software, Inc. Image Alchemy v1.11

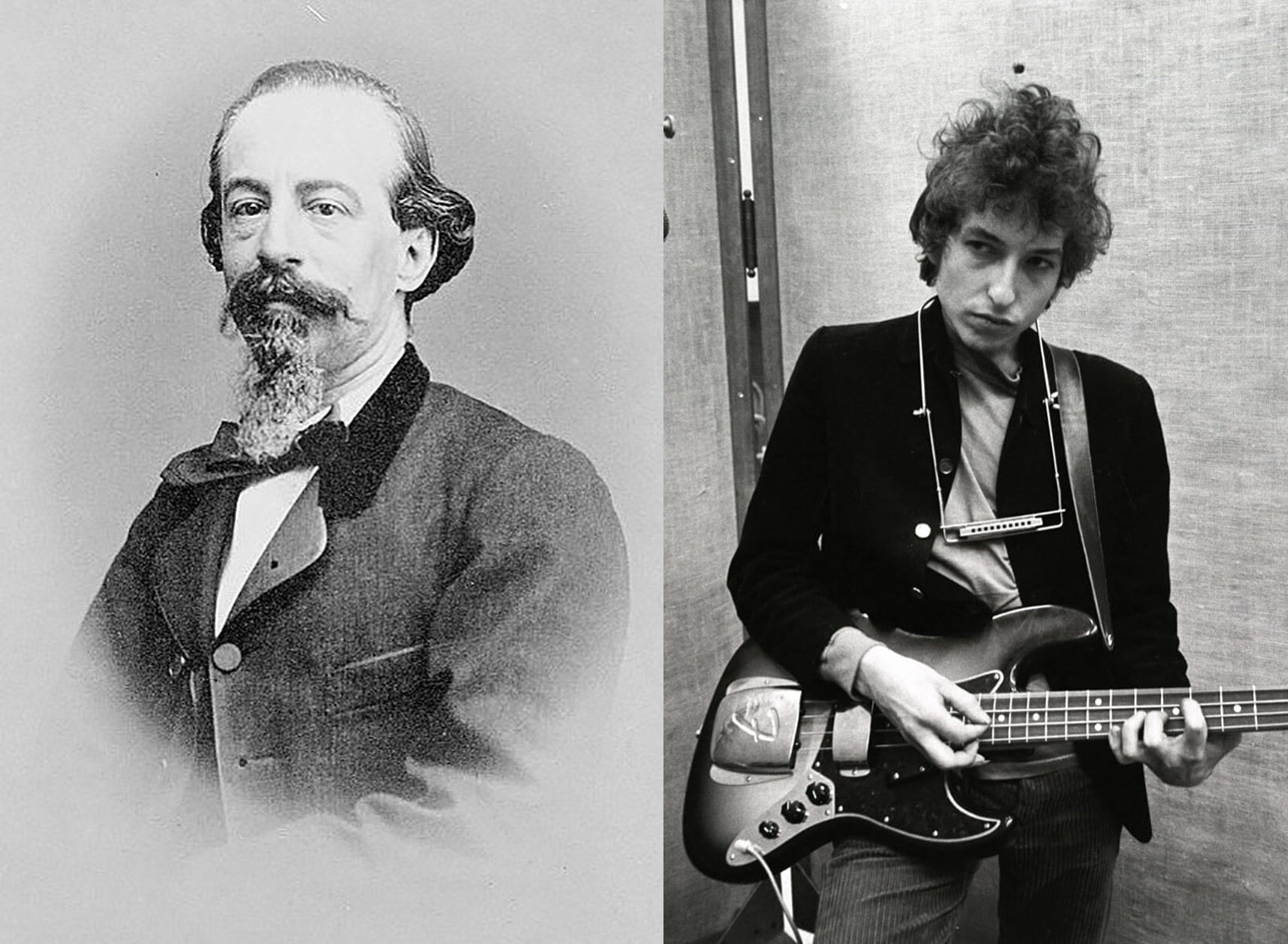

Bob Dylan

No consigo recordar si esa noche del 2004 Bob Dylan interpretó uno de sus temas más emblemáticos: Los tiempos están cambiando. Aquella canción que, en otro tiempo, fue como un himno de esperanza y rebeldía para muchos de nosotros, porque creímos entonces que nuestra historia comenzaba a dar un giro significativo. Con estrofas tan sugerentes como engañosas: «Acercaos todos si creéis que vale la pena vuestro tiempo porque el perdedor pronto se convertiría en ganador…». Pero Dylan nunca más regresó por aquel lugar, tan solo colocaron la chapa recordatorio porque años después hasta le concedieron el Nobel de literatura. A lo largo de este tiempo raro hemos podido observar que casi nada ha cambiado, mientras que algunas cosas han logrado ir a peor. Muchos nos quedamos esperando a Godot pero por allí no apareció nadie, ni siquiera Samuel Beckett para darnos explicaciones. Miento; por allí merodea bastante personal cada año. A veces prohíben aparcar los coches no para evitar que cojan el polvo de la historia, sino porque llegan romanos disfrazados y, por supuesto, celebradas justas medievales entre chistorras y fritanga, nunca olvidemos que esta ciudad gusta evocar el recuerdo de su hijo más preclaro –excepcional escritor del Siglo de Oro– con mucha pringue. Eso por no ahondar en el ruido y la furia que cada verano trastorna al vecindario.

María Guerrero como Doña Inés, pintada por R. Madrazo (1891) y Jacinto Benavente como Don Juan, con Consuelo Torres en el papel de Doña Inés. Teatro de la Comedia, 1911.

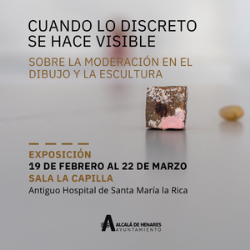

El Tenorio zorrillero

Desde hace más de cuatro décadas en vísperas del día de los difuntos regresa a este lugar el Tenorio zorrillero. Me aseguran eruditos locales que lo que hoy es un secarral fue en otro tiempo el huerto feraz que rodeaba las piedras perdidas. En 1844 don José Zorrilla se vio obligado a escribir en veinte días Don Juan Tenorio por encargo urgente del actor Carlos Latorre que se había quedado sin repertorio. Una función que, repetitivamente, se convirtió –a lo largo de dos siglos– en la controvertida pieza teatral que trata de simbolizar toda la dramaturgia española. (¿Tendrá algo que ver el título que Rodríguez Méndez le puso a uno de sus libros: La incultura teatral en España (Ed. Laia)?) A su protagonista –Don ¶uan–se le otorgó el incontestable carácter de mito, Ramiro de Maeztu fue hasta capaz de compararlo con Don Quijote y La Celestina y justificó la representación anual en los teatros de España la noche de difuntos en la costumbre multisecular de los banquetes en las iglesias en honor de los muertos. Aparte de Maeztu se han repetido hasta la extenuación los ensayos sobre Don Juan y el donjuanismo con criterios más o menos discutibles. Frente al compromiso y las prisas Zorrilla confesó haberse inspirado –sobre todo– en El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Al parecer aquel drama escrito por el fraile mercedario se fue ganando el favor de la crítica durante el siglo XVIII llegando a afirmar el padre Arteaga que «…es el carácter más teatral que se ha visto sobre las tablas desde que hay representaciones…» Larra lo comparó después con Otelo, Don Quijote y Fausto. Don Juan Valera confirmaba que el Tenorio de Tirso estaba a la altura de cualquier personaje de Shakespeare. Por el contrario el autor vallisoletano trató de disculparse posteriormente en algunas páginas de Recuerdos del tiempo viejo (Ed. Debate) justificando no haber logrado convertir su Tenorio en una verdadera obra maestra por culpa de la precipitación en cumplir el encargo, con aclaratorios párrafos acusatorios de su propio texto: «…empecé mi Don Juan en una noche de insomnio, por la escena de los ovillejos del segundo acto […] Ya por aquí entraba yo en la senda de amaneramiento y mal gusto de que adolece mucha parte de mi obra…» El resto de la autocrítica no tiene desperdicio y creo que va más allá de su frustración por haber vendido la propiedad del drama religioso-fantástico (sic) por un puñado de reales y lamentar que la nueva Ley de Propiedad Intelectual no tuviese efectos retroactivos. Creo que tuvo la valentía de realizar un lúcido análisis exhaustivo sobre la mediocridad de su Don Juan desde la autoridad que le infería ser el padre de la criatura. Un valor literario que realmente no llegó a alcanzar la perfección –según muchos estudiosos del fenómeno teatral– pero que gusta «a nuestro innato papanatismo». Un Tenorio que por repetido, con familiares consonantes a los oídos (muchos de los incondicionales espectadores se saben de memoria retahílas de ripios), mientras que su mensaje de «amor más poderoso que la vida», les llena de contento ante esa transigencia que en España se tiene con los sinvergüenzas, si a cambio resultan simpáticos.

Juan Diego en el papel de Don Juan, primera representación de “Don Juan en Alcalá”, 1984.

Los tiempos no están cambiando

Creo que no soy el más indicado para entrar en un debate absurdo sobre la calidad del Don Juan y mucho menos sobre la supuesta validez como mito a estas alturas del siglo XXI –y con la que está cayendo– sin embargo tengo derecho a quedarme atónito cuando en el acto primero del Tenorio de Zorrilla, don Luis y don Juan pasan lista de los muertos en desafío y las mujeres burladas a lo largo de un año, prometiendo el Tenorio cuadrar su listado triunfante con ligarse a una novicia que esté por profesar y la dama de algún amigo que para casarse esté. Por eso en cuanto al papel de la mujer en esta obra legendariamente exitosa, supongo que doctoras tiene la crítica para diseccionar con rigor y cuestionarse si tras más de cuarenta representaciones al aire libre merece la pena recordar tanto ripio rimado sin plantearse la validez de un texto teatral que me parece está tan obsoleto como las corridas de toros y las procesiones de Semana Santa. Pienso que Bob Dylan estaba equivocado: los tiempos no están cambiando, más bien están regresando. Pero hoy nos resulta imposible comentarlo con el autor de Mr. Tambourine Man, porque no se le ha vuelto a ver el pelo por el Pico del Obispo.