Iluminaciones en la sombra

En cierta ocasión, viajando en metro desde Sol hasta Goya, cuando el convoy se detuvo en la estación de Sevilla, me quedé extasiado por unos instantes contemplando a un anciano algo apergaminado, una figura hierática como de cartón-piedra, que sentado en un banco del andén, observaba con extasiada curiosidad el flujo de viajeros que entraban y salían de los vagones. Es posible que nuestras miradas se cruzaran fugazmente, al tiempo que mi amigo Alfredo –con un codazo– me llegó a aclarar: «Es Azorín, cada día baja hasta aquí y le da por observar el paso de los trenes y el trasiego de las personas.» Fue entonces cuando vi por primera vez a un escritor en carne y hueso, y además de esos del 98 que creía todos muertos. Era uno de los que aparecía en los retratos de nuestro manual del bachillerato; siempre me resultaron algo antipáticos ante el temor de tener que aprendernos muchos de los títulos que habían escrito y que seguramente nunca llegaríamos a leer. Imposible descifrar aquella mirada acartonada por el paso de los años. Tan solo conseguí comenzar a elaborar la absurda metáfora de lo que para mí iba a suponer casi siempre la literatura: una serie de caóticos renglones que cruzan fugazmente las estaciones de nuestras lecturas y que inútilmente intentamos retener en el recuerdo, antes de que desaparezcan por el túnel del olvido.

Un escritor local

A comienzos de los sesenta, cuando llegué a esta ciudad, me apabulló e inquietó la abundancia de tan incómoda tropa, tanta parafernalia de ardor guerrero casi no me dejaba ver el paisaje. Sin embargo pronto descubrí que el pueblo entero parecía estar dedicado íntegramente a la memoria de un magnífico escritor de otro tiempo. Su estatua presidía el centro de una plaza inmensa, aparte de dar nombre a una fábrica de gaseosas y sifones, una funeraria, dos cines… y hasta aparecía en las cajas de lata de las garrapiñadas junto a la fotografía del falso chalet natal que le habían erigido allá por los años cincuenta del pasado siglo. Conservaban la partida de bautismo, que una vez al año incluso la paseaban –rodeada de maceros– y eso creo que era materia suficiente para demostrarles a los manchegos que los alcalaínos siempre tenían presente el lugar de Castilla la Nueva, con nombre y apellido, donde había nacido el manco de Lepanto.

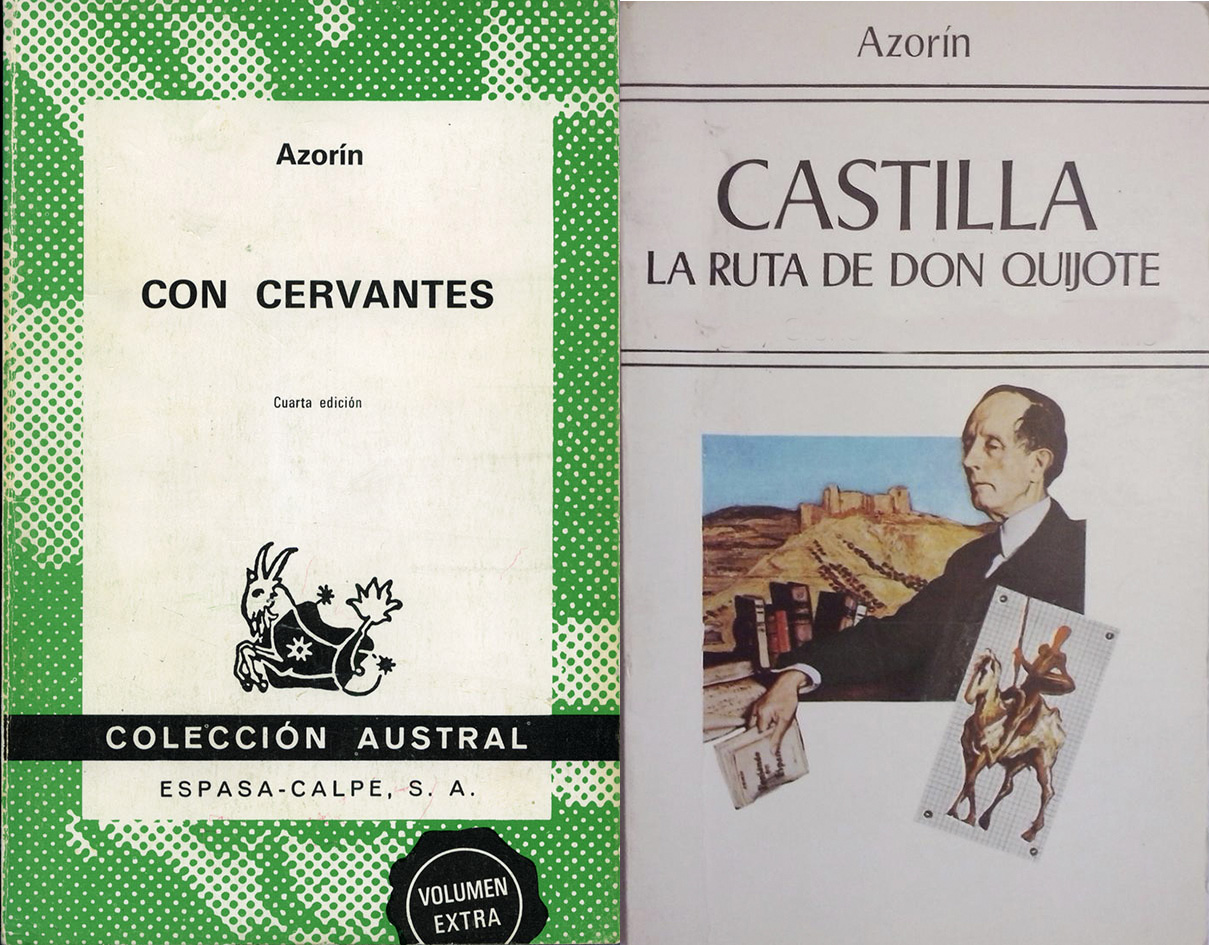

Cubiertas de Azorín sobre Cervantes.

En un lugar de La Mancha

Hace ya muchos años José Martínez Ruiz comenzó a llamarse Azorín. En 1905, coincidiendo con el tricentenario de la publicación de la primera parte de El Quijote, José Ortega Munilla, director de El Imparcial le sugirió al joven Azorín, ya reconocido periodista y escritor, que escudriñase a fondo sobre la escenografía donde se habían desarrollado las aventuras de Alonso Quijano para luego poder contárselo a sus lectores. Al tiempo que le entregaba un pequeño revólver y un consejo: «No sabemos lo que puede pasar. Va usted a viajar solo por campos y montañas. En todo viaje hay una legua de mal camino. Y ahí tiene usted ese chisme por lo que pueda tronar.» A lo largo del mes de marzo de aquel año y a través de quince entregas, el escritor de Monovar fue publicando en las páginas de El Imparcial –con la prosa impecable que tenía acostumbrados a sus lectores– la realidad de aquellas tierras tan cercanas y a la vez tan lejanas. Una muy personal experiencia a lo largo del enigmático viaje que era como un regreso al siglo XVI; muchos de los pueblos manchegos parecían haberse quedado anclados en aquellas fechas pretéritas. Mojando su pluma en el caldo espeso del pesimismo noventayochista, comienza narrando la llegada en tren a Cinco Casas, el apeadero de Argamasilla de Alba, porque en aquel lugar de La Mancha sin memoria, tampoco llegó el ferrocarril. Allí nació don Alonso Quijano el Bueno. Con rotundidad los académicos de Argamasilla trataron de convencer al autor venido de Madrid –con capa, maleta de cartón y revólver encima– que recorriera todos y cada uno de aquellos parajes tan profundamente literarios, pero con una sola sugerencia: «¡Señor Azorín! ¡Llévese usted a Cervantes; lléveselo usted en buena hora; pero déjenos a Don Quijote!». La ruta de Don Quijote (Ed. Edaf) durante más de un siglo, ha conocido numerosas ediciones y se ha convertido en un modelo de libro de viajes a imitar por muchos, aunque casi nunca superado.

Iglesia parroquial de Esquivias.

Con Cervantes

Parece que Azorín hizo caso a los académicos de Argamasilla. Se llevó a Cervantes consigo, aunque les dejó el magnífico retrato de La Mancha y sus gentes en forma de libro indispensable. Pasados los años, en 1947, publica Con Cervantes (Col. Austral) un delicioso manual que supone todo un guiño de admiración hacia el autor, no solo de El Quijote sino también de Los tratos de Árgel, Numancia, El licenciado vidriera, La ilustre fregona, La tía fingida, La gitanilla, Viaje al Parnaso… Confiesa en todo momento su agradecida deuda con autor tan prolífico y estilo tan impecable. Ya en 1737 el polígrafo levantino don Gregorio Mayans y Siscar había publicado –por encargo– una Vida de Miguel de Cervantes Saavedra (Ed. Espasa-Calpe) que todavía está considerada hoy como una de las mejores aproximaciones biográficas del personaje, eso a pesar de afirmar nada más iniciar su relato: «…escritor muy célebre pero sin favor alguno, después de muerto es prohijado a porfía de muchas patrias. Esquivias dice ser suyo. Sevilla le niega esta gloria y la quiere para si. Lucena tiene la misma pretensión. Cada una alega su derecho, y ninguna le tiene.» para asegurar más tarde que. «…tengo por cierto que la patria de Cervantes fue Madrid.» En julio de 1752 Martínez Pingarrón envió a Mayans copia de la fe de bautismo de Miguel de Cervantes que había conseguido en el archivo parroquial de la alcalaína iglesia de Santa María. A pesar de prometer rectificar, Mayans y Siscar nunca añadió este dato en posteriores reediciones de su obra.

Plaza de san Mateo en Lucena.

En Esquivias o Lucena

Hace pocos meses la ciudad de Cordoba reivindicó al Príncipe de los Ingenios como hijo natal de aquella ciudad. De nuevo surgió una polémica y se abrieron heridas que parecían ya cicatrizadas. Resulta conveniente regresar ahora hasta Azorín. Su librito Con Cervantes sigue vivo. Hoy es inevitable recomendar su relectura. Sobre todo un par de capítulos titulados «Cervantes nació en Esquivias» y «La familia de Cervantes». En el primero Miguel de Cortinas, descendiente en línea recta de la madre de Cervantes, le aclara a Azorín una verdad que considera obvia: «La familia de Cervantes pasaba una temporada en Esquivias. En Esquivias cogió el parto a Leonor. Luego, vueltos los padres de Cervantes a Alcalá, el niño fue en Alcalá bautizado.» Unas páginas más allá, en el titulado «La familia de Cervantes» Azorín viaja hasta Lucena, provincia de Córdoba, allí conoce a don Elías Cervantes que le invita a su mesa. A los postres le ofrece unas almendras garrapiñadas, a lo que Azorín agradecido le comenta: «De estas almendras he comido yo en Alcalá, la patria de Cervantes.» Entonces don Elías sonriendo afectuosamente, exclamó: «¡Alto allá, mi señor Azorín! La patria de Cervantes no es Alcalá de Henares, sino Lucena.» Durante toda la sobremesa don Elías trata de apabullar con datos a su invitado para intentar demostrar la autenticidad de sus afirmaciones:«La partida de bautismo de Alcalá no prueba nada. Y no lo prueba porque está falsificada. ¿Quien podía hacerla? La persona que era omnipotente en toda la archidiócesis y que mandaba en todas las iglesias. La hizo, sencillamente, don Bernardo de Sandoval y Rojas, arzobispo de Toledo cardenal, amigo y protector de Cervantes. Sandoval y Rojas, celoso de que Cervantes fuera andaluz, ha querido que sea castellano, y castellano de su propia diócesis.»

Una mirada difuminada en el tiempo

Hace casi sesenta años que Azorín dejó de bajar cada mañana al metro para contemplar el trasiego de trenes y pasajeros o de visitar cada tarde los cines de sesión continua. Por eso cuando ahora cruzamos la estación de Sevilla y ya no está, lo recordamos. Hoy solo podemos contemplar la agresiva publicidad pegada sobre las paredes de andén; del mismo modo que tampoco encontramos ni la mirada ni el espíritu de Cervantes en el falso chalet de la alcalaína calle Mayor.