Iluminaciones en la sombra

Sin pudor alguno le he robado el título a Francisco Candel. Así titulaba uno de sus cuentos aquel admirado escritor de mi adolescencia. Hasta hace pocos días no había llegado a leer ese relato, tan solo conocía el sugerente enunciado. Siempre imaginé que se trataba de otra cosa, creí que Candel había intentado trazar una comparativa con el escritor americano. Nada de eso; lo que describe es una noche de farra de un numeroso grupo de amigos por las calles de Barcelona, con parada y peligrosa provocación ante la fachada de “El Molino”, por supuesto bien empapados en alcohol mientras un tal Bartrina se dirigía en todo momento al autor, llamándole Hemingway porque conocía su pasión de escribir, y le retaba a un pulso que no se llega a producir. Bueno, al menos evocar a Francisco Candel –que me supo perturbar con su rústica escritura en aquellos años juveniles, reprimidos y lejanos– ha servido de excusa para regresar a buena parte de la obra de Ernest Hemingway al que he releído en las calurosas siestas del pasado verano.

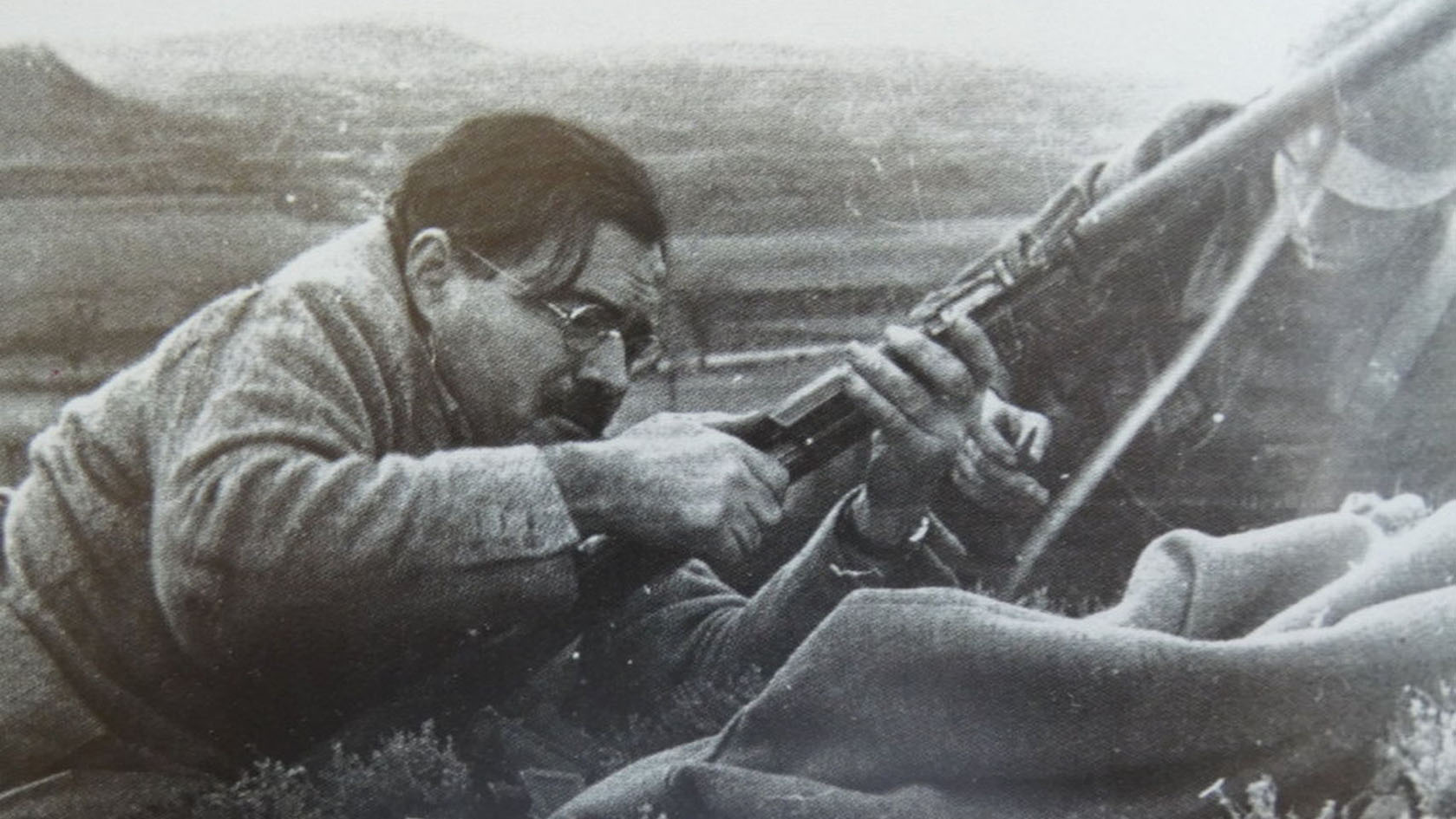

Ernest Hemingway en el frente de Aragón, 1937.

Pasión taurina

Cabría preguntarse ahora por qué en la edad de la inocencia se empeñaban en tratar de inculcarnos tan apabullante formación taurina. En intenso tiempo de espesura el cine parecía ser la única válvula de escape para evadirse de la repudiada escala de grises. Aunque siempre antes de tratar a alcanzar mínimos niveles de fantasía en technicolor, nos inyectaba un No-Do en blanco y negro con su protagonista bajito, sin puñetera gracia, obsesionado en inaugurar pantanos disfrazado con diversos uniformes y a continuación mínimos guiños de internacionalidad con la presencia de dos estadounidenses metidos en carnes presidiendo corridas de toros: un director de cine y un escritor. En cuanto a las películas confesar que aparte de Tarzán con su mona Chita y unos cuantos alardes natatorios de Esther Williams en piscinas cristalinas, nos tuvimos que chascar en terrazas de verano infinidad de biopics de toreros. Con Currito de la Cruz, El niño de las monjas, El espontáneo, Aprendiendo a morir, Chantaje a un torero, Nuevo en esta plaza, El Litri y su sombra… intentaron convencernos de una épica basada en el coraje y el valor de los matadores de toros que, a veces, conseguían el éxito a capotazos y lo más importante: la fortuna en aquella época de miseria.

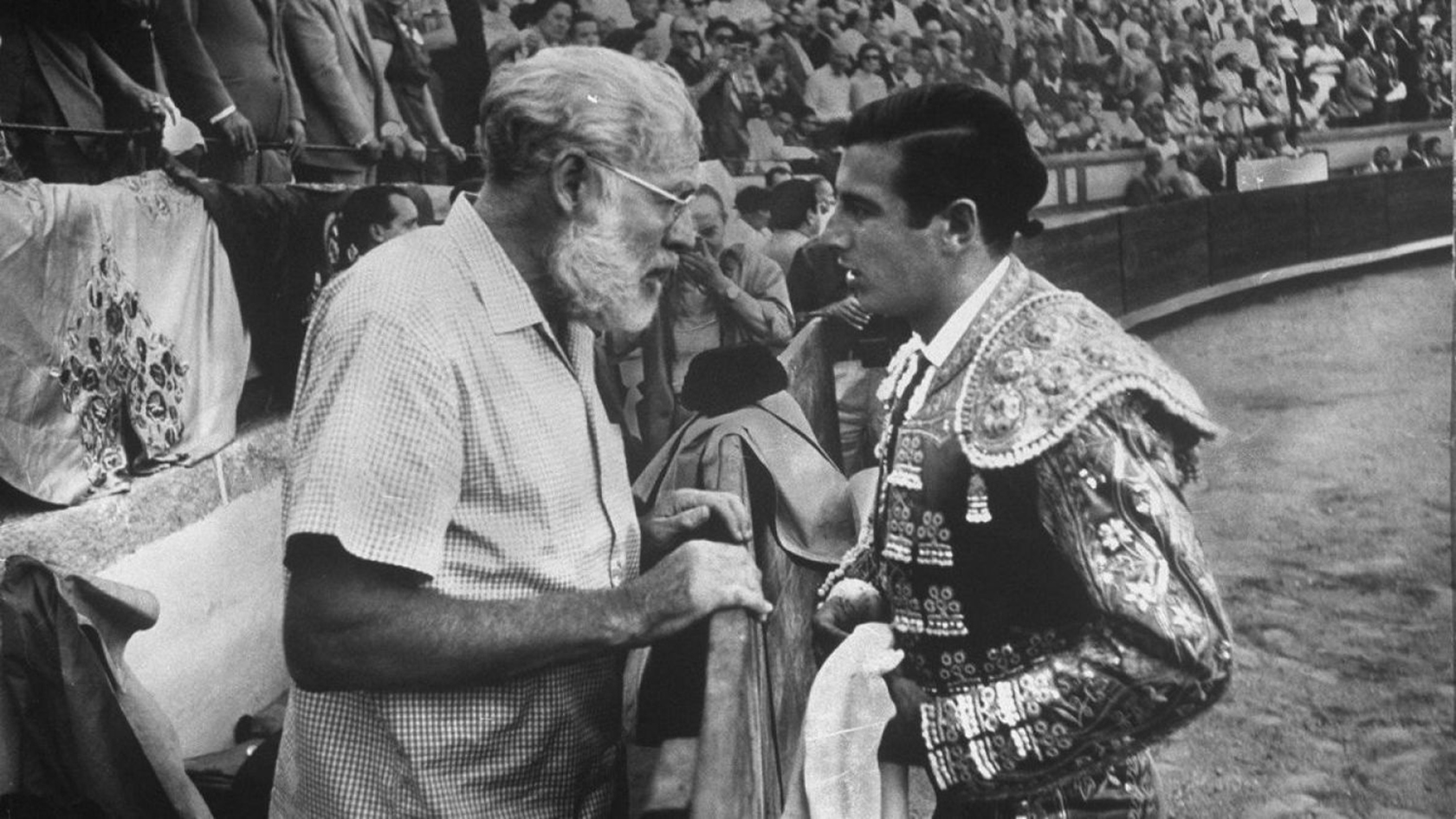

Con Antonio Ordoñez durante una corrida, 1959.

¿Es usted Hemingway?

En las páginas iniciales de El verano peligroso (Ed. Planeta) su autor confiesa que le resultaba inquietante volver a la España de posguerra, pero inmediatamente se autojustificaba afirmando que: «En 1953 ninguna de las personas que conocía estaba presa…» Algunas líneas más adelante, con aquel limpio estilo que le caracterizaba, describe su llegada a la aduana de Hendaya y ante el temor de la inquisitiva pregunta del imponente guardia civil: «¿Es usted Hemingway?» él responde temerosamente que sí. Entonces: «El agente se puso de pie y me tendió la mano al tiempo que afirmaba: He leído todos sus libros y le admiro mucho.» El hipertrofiado ego de don Ernesto fue capaz de hacernos creer la completísima formación intelectual del benemérito cuerpo en pleno franquismo; al parecer algunos estaban hasta capacitados para poder leer en inglés buena parte de la obra (censurada) de un escritor que en 1937 permaneció al lado de los rojos. El verano peligroso se publicó en España por primera vez en marzo de 1986. Se trata del entusiasta peregrinaje que el autor lleva a cabo en 1959 por buena parte de las plazas de toros de la península ibérica para asistir aquel verano al duelo permanente entre Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín repleto de continuas y personalísimas anotaciones sobre el arte de Cúchares con las que, al parecer, pretendía llegar a superar el “Cossío” con un supuesto conocimiento mucho más profundo en la materia.

Cartel original de la película y cubierta de una edición de bolsillo de la versión española de “Fiesta”.

Todo un personaje

Hubo un tiempo en que llegamos a considerar a Hemingway, más que un escritor, todo un peculiar personaje que, entre copa y copa, alardeaba de estar sumamente especializado en temas taurinos. A diferencia de aquel guardia civil de la frontera, nosotros no llegamos a conocer su obra literaria hasta muy tarde. Le solíamos ver en los No-Dos, saludar desde la barrera mientras el retórico comentarista de turno lo envolvía con grandilocuentes adjetivos laudatorios, al tiempo que subrayaba orgulloso el hecho de que celebridades mundiales se interesasen de esa manera por nuestra fiesta nacional. Muerte en la tarde, publicada en Estados Unidos en 1923, no se llegó a traducir a nuestro idioma hasta 1968, cuando apareció por entregas semanales en Gaceta Ilustrada con imágenes a todo color de Pablo Picasso. Ese mismo año la editorial Planeta lo editó en formato libro; en sus páginas Hemingway aclara rotundamente: «…las corridas de toros no han sido nunca bien explicadas» Por eso se había empeñado –muchas décadas antes– en enseñar a los guiris la imagen auténtica de aquella tragedia que -según él- se reducía enteramente al toro y al matador. Habría que aclarar que ya en 1955 el editor José Janés publicó en nuestro país la novela Fiesta donde el autor de la generación perdida traslada a sus cosmopolitas personajes hasta Pamplona para que asistan a los sanfermines y se recuperasen así del tedio que les invadía, animados ante la visión de este “deporte” de riesgo al tiempo trataba de explicarles, a su manera, el encajonamiento y los encierros. Afortunadamente, en este tiempo raro, yo ya me siento bastante desencantado de aquella afición taurina que trataron de inculcarnos. Por eso la relectura de Fiesta me ha producido cierto rubor ajeno. Al parecer la versión cinematográfica es aún peor, a pesar de estar interpretada por Tyrone Power, Ava Gadner, Mel Ferrer y Errol Flynn en sus principales papeles.

Junto a Joris Ivens, en Guadalajara, durante el rodaje de “Tierra española” (1937).

España en guerra

Entre 1937 y el verano de 1938 Ernest Hemingway decidió asistir a nuestra guerra civil, experiencia que le aportó suficiente materia para su obra literaria, incluso para elaborar parte del guion de un documental titulado Tierra española, dirigido por Joris Ivens (A John Dos Passos –coguionista– lo ningunearon, pero esto ya lo he contado). Aparte de una obra teatral de mediano éxito La quinta columna (Ed. Bruguera), algunos Cuentos de Guerra que se desarrollan en el Chicote y el hotel Florida con pilotos que regresan por la noche a su base en Alcalá de Henares, también envió treinta crónicas a la agencia NANA (North American Newpaper Alliance) comunicados acerca de la marcha del conflicto bélico. En 1940 publica en su país Por quién doblan las campanas, llevada al cine por Sam Wood en 1943 con Gary Cooper e Ingrid Bergman como protagonistas. Aquí la novela no se publicará hasta 1968 (Ed. Planeta) y diez años más tarde se pudo estrenar en nuestras salas la versión cinematográfica con evidentes cortes en el metraje. El relato describe la aventura de Robert Jordan, miembro de la Brigada Lincoln en una arriesgada misión durante la guerra civil. Controvertida novela en su momento, sin embargo junto a Adiós a las armas (Ed. Luis de Caralt) y El viejo y el mar (Ed. Planeta) conforman las tres obras más representativas de un escritor del que siempre hemos admirado su sencillo, pero magnífico, estilo literario; al margen de aquella vehemente afición taurina y ciertas aptitudes personales bastantes criticables. Confieso que yo nunca hubiese sido capaz de echarme un pulso con él y en cuanto a mi opinión actual sobre el mundo de la tauromaquia, prefiero reservármela.