Desde La Oveja Negra

En otro tiempo ya existió un premio denominado “Miguel de Cervantes”. Se mantuvo vigente desde 1950 hasta 1976, aunque los dos últimos años –tal vez por razones obvias– se declaró desierto. Se premiaba anualmente una novela concreta. En 1953 se le concedió a la primera entrega de aquella trilogía con la que José María Gironella, intentó narrar la Guerra Civil; Los cipreses creen en Dios (Ed. Planeta) se convirtió en la novela española más vendida del siglo xx. Superó los doce millones de ejemplares en un país supuestamente sin lectores. Formó parte de la trayectoria de un premio que trató de resaltar la labor de autores como Concha Espina, Tomás Salvador, Carmen Laforet, Daniel Sueiro, Manuel Halcón, Ignacio Agustí, Tomás Borrás o Carlos Rojas, entre otros. Pasado el supuesto luto institucional por la muerte del dictador, aquel galardón terminó rebautizado simplemente como Premio Nacional de Narrativa. Poco después –1976– se constituía el Premio Cervantes, tal y como hoy lo conocemos, un proyecto que, con la ambición del tiempo perdido, señala cada año la obra de alguno de los protagonistas supervivientes de una literatura esparcida por dos continentes. En su primera edición se le otorgó a Jorge Guillén, el poeta regresado del exilio que establecido en Málaga, mantuvo correspondencia con todos aquellos que se atrevían a escribirle. La misma generosidad con la que Vicente Aleixandre recibía a todos los poetas que se acercaban por el número tres de la calle Velintonia. Precisamente poco después se le concedía el Premio Nobel de Literatura a Aleixandre. Por tanto, en fechas tan cercanas, recuperamos –o descubrimos– a dos de nuestros mejores poetas, tras un largo tiempo de amordazado silencio.

De Jorge Guilén a Joan Margarit

A lo largo de más de cuarenta años, hemos venido conviviendo con la ilusionada cita que cada 23 de abril eleva a la tribuna de Paraninfo de la Universidad de Alcalá a algunos de los escritores que han ido conformado buena parte de nuestras lecturas, alimentando además nuestra sensibilidad y educación sentimental. Un premio con muchas luces y, por supuesto, con más de una sombra que ya nos hubiese gustado poder sustituir y alumbrar con otros de nuestros autores favoritos que no llegaron a alcanzar este galardón: Cortázar, Gil de Biedma, García Márquez, Vázquez Montalbán, Piglia, Bergamín… Hace pocos días se celebraba en Barcelona una ceremonia privada en la que el rey le hacía entrega a Joan Margarit del Premio Cervantes 2019. La pandemia también arrasó la pompa y ceremonia de abril en el Paraninfo. A cambio los medios de comunicación nos ofrecieron una imagen íntima e insólita, pero esperanzadora. El poeta catalán leyéndole algunos de sus poemas a Felipe VI. La lírica protagonista en tiempos convulsos. Hace unos semanas se conocía el nombre del Premio Cervantes 2020, Francisco Brines cierra hasta hoy el ciclo que inició Jorge Guillén.

Con Machado en la Biblioteca Nacional

Recuerdo la tarde del 19 de junio de 2007, cuando Rosa Regàs homenajeó a don Antonio Machado en los jardines de la Biblioteca Nacional. Con Serrat, acompañado al piano por Ricard Miralles, interpretando algunos temas del poeta. Pero sobre todo con la presencia de Ángel González, José Manuel Caballero Bonald y Francisco Brines, por entonces únicos representantes vivos del grupo poético del 50. Cada uno de ellos recitó su poema favorito de la obra machadiana; ante la contundente presencia y la fuerza expresiva de aquella cabeza esculpida en bronce por Pablo Serrano, destinada en principio para un acto reivindicativo que se intentó celebrar en los campos de Baeza, en febrero de 1966 y que abortaron las autoridades franquistas. Los poemas de don Antonio Machado y las enseñanzas de Juan de Mairena, en nuestra ya lejana juventud, allá en Granada, ayudaron a algunos miembros de mi generación, para tratar de remar a contracorriente, en la apasionante aventura de entendernos a nosotros mismos y soportar la grisura que nos rodeaba. Sin olvidar a Lorca, Guillén, Aleixandre o Cernuda, nuestras afinidades electivas se inclinaron hacia la obra de Ángel González, José Manuel Caballero Bonald, Alfonso Costafreda, Carlos Barral, José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, José Ángel Valente, Claudio Rodríguez y Francisco Brines. No sólo fueron en aquellos años el indispensable referente lírico, sino también el sólido referente ético.

Retorno a Brines

Cuando en 2012 se le concedió Premio Cervantes a José Manuel Caballero Bonald, consideramos imprescindible regresar a la antología que, en 1978, Juan García Hortelano preparó para la editorial Taurus con el título El grupo poético de los años 50. Releer la extensa y entrañable introducción, repasar aquel listado de poetas y revisitar sus versos fue todo un gratificante ejercicio de evocación activa. Estamos convencidos que cada vez que se retorna a la profundidad de un poema, descubrimos nuevas y sugerentes facetas, imaginamos entonces que nos trasformamos de lectores a copartícipes del texto. Ocho años después el jurado del Premio Cervantes ha vuelto por fin la mirada y la atención a la magnífica labor poética del otro superviviente de aquella generación. Francisco Brines preparó en 1984 una Selección propia para la editorial Cátedra. Edición del propio autor en la que incorporó, no solo sus poemas favoritos, sino una extensa introducción en el intento por sustituir la consabida poética por una serie de claves para ayudar a adentrarnos en su proceso de creación. En aquellas páginas trataba de justificarse con afirmaciones como ésta: «Escribir un poema es una necesidad, y es en su inmediata recepción lectora donde se me da la máxima emoción, pero pasado un tiempo ya no me es necesario volver a él». Retorno a Brines con el recuerdo de la conmoción que me produjo la primera lectura de Las brasas. Sobre todo aquel poema donde se recopilan sobre la mesa cuantas cosas le estremecieron de muchacho y que finaliza con unos versos estremecedores: «…Nunca nadie/ sabrá cuando murió, la cerradura/ se irá cubriendo de un lejano polvo». Habíamos aprendido de él que el poema acomete esa ilusión de detener el tiempo. Nos ha demostrado, a través de sucesivas entregas poéticas que asistimos a un empobrecimiento sin pausa, desde la adolescencia a la vejez. Que empezamos por perder la inmortalidad y, después, la inocencia. Al recorrer muchos de sus poemas, al regresar la mirada sobre ellos y descubrir con su lectura nuevos registros, vamos rememorando esa edad de privilegio que se disfruta durante la niñez y la adolescencia, a la que él llama el engaño. Sin embargo siempre hemos percibido que a través de sus versos Brines se aferra a la belleza de la vida, del entorno de la naturaleza y sobre todo de las relaciones intensas, a pesar de su carácter efímero; en suma a esa gloria temporal que, inevitablemente, terminará desvaneciéndose. Porque ya lo ha afirmado él: «La vida es un paréntesis entre dos nadas».

Mientras tanto

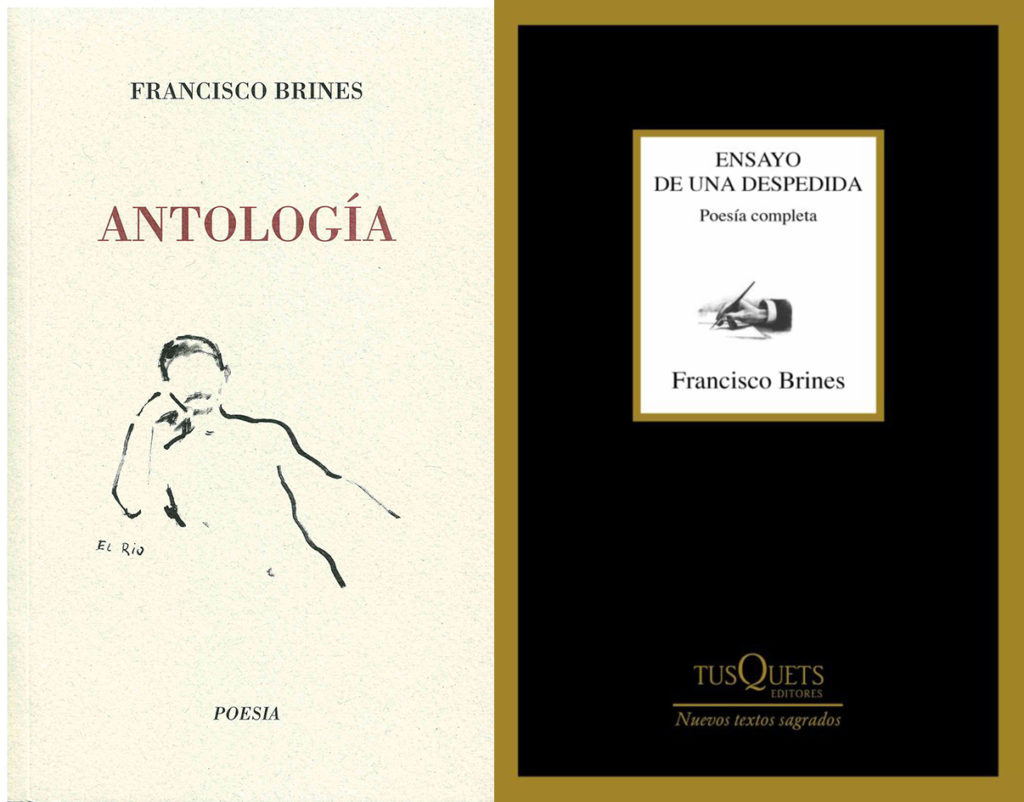

A la espera ilusionada de que pronto podamos regresar a la normalidad, soñamos que el poeta de Oliva, uno de los últimos representantes de aquel grupo de poetas de los 50 –a los que tanto debemos– pueda subir a la tribuna del Paraninfo el próximo 23 de abril y cerrar, por ahora, el paréntesis que abrió Jorge Guillén hace cuarenta y cuatro años. Mientras tanto recomiendo refugiarnos en sus libros. Recuperar la magnífica Antología que le preparó el poeta Vicente Gallego para la editorial Aitana de Altea. Contiene una clarificadora introducción, algunos de sus emblemáticos poemas, lúcidamente analizados; ilustrado además con la elegancia de los dibujos de Ramón Gaya. Trastear también por las más de quinientas páginas con las que la editorial Tusquets ha contenido su Poesía Completa –hasta ahora– con el significativo título que le ha inferido su autor: Ensayo de una despedida. Descubrir o regresar a la poesía de Francisco Brines supone un perturbador viaje hacia nosotros mismos.