Luces y sombras

Por aquel entonces muchos de nosotros creímos que muerto el dictador se acabaría la rabia. Ni mucho menos. Fue cuando nos obsesionamos por atiborrarnos con todo el material (¿subversivo?) que la censura victoriosa nos había estado negando: poemas, canciones, películas, novelas… Sin embargo en aquellos años de ilusión y esperanza desbordada, al parecer tan solo sufrimos un atracón ideológico por tratar de digerir tanta materia de forma tan caótica y precipitada. Debió ser por eso que, poco después, la mitificada transición nos suministró un bicarbonato especial y engañoso con el que se nos asentaría el estómago y dejaríamos de entonar L’estaca como posesos para entretenernos y tranquilizarnos con aquel artificial invento de la movida; pasamos de Paco Ibáñez y el Diguem no a dulcificarnos con el “terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos”. Pero en cuanto a los entresijos del cuestionable proceso político con el que se creyó apaciguar la indomable rebeldía de nuestros primeros momentos, a la vez que silenciar las voces recalcitrantes del franquismo, lo cuenta mucho mejor que yo Gregorio Morán en El precio de la transición (Ed. Planeta). Por mi parte, simplemente me gustaría añadir que de las lúcidas reseñas que Rafael Chirbes esgrimió en otro tiempo por revistas alternativas y que ahora la editorial Altamarea ha editado con el título de Asentir o desestabilizar, he querido rescatar un párrafo bastante significativo de la introducción de Álvaro Díaz Ventas, autor además de la antología: «¿Para qué hemos leído tanto? ¿En nombre de qué hemos gastado la vida entre libros y nombre de pintores, entre palabras y títulos de películas? ¿Para qué nos ha servido este equipaje cultural? ¿A qué nos obligaba y a qué nos daba derecho? ¿Dónde hemos llegado y qué nos han dejado hacer con él?» Sencillamente yo sigo sin saberlo, por eso me he empeñado, durante todo este tiempo, en interrogar a la memoria cada quincena y evocar personajes y lecturas no ejemplares con la pretensión de volver a digerirlos y transmitirlos a improbables lectores –a modo de revulsivo– desde la sección de este periódico digital. Esfuerzo creo que baldío. Hasta aquí hemos llegado.

Cubierta de la antología “Asentir o desestabilizar” (Ed. Altamarea) y Rafael Chirbes.

Durruti / Enzensberger

Reconozco que fueron años ilusionantes aquellos en los que nos vimos envueltos entre una ingente cantidad de poemas, novelas, canciones, películas… que hasta entonces nos habían estado prohibiendo. Con un título emblemático llegó a nuestra manos en 1976 un libro publicado por Grijalbo. Se titulaba El corto verano de la anarquía y lo firmaba un escritor alemán de nombre y apellidos rotundos y sabiduría certera: Hans Magnus Enzensberger. A modo de collage, Enzensberger nos mostró en sus páginas un iniciático mosaico compuesto por declaraciones, testimonios y documentos que nos perfilaron no solo los acontecimientos de aquella época tan incierta, sino también la compleja personalidad –con sus luces y sus sombras– de Buenaventura Durruti. En los turbulentos y dramáticos años treinta del pasado siglo, algunos se empeñaron en arrasar cualquier atisbo de esperanza en el futuro. Unos y otros asesinaron una buena parte de nuestro porvenir. Tras casi cuatro décadas de mordazas, algunos nos empeñamos en confeccionar mitos sobre los escombros de todo lo que nos habían arrebatado: Lorca, Durruti, Nin, José Robles, Miguel Hernández… El camino del exilio y las cunetas de la posguerra tal vez sea otra historia, aunque también contienen la misma narrativa dramática que siguen empeñados en desdibujarnos durante todo este tiempo infinito de silencio.

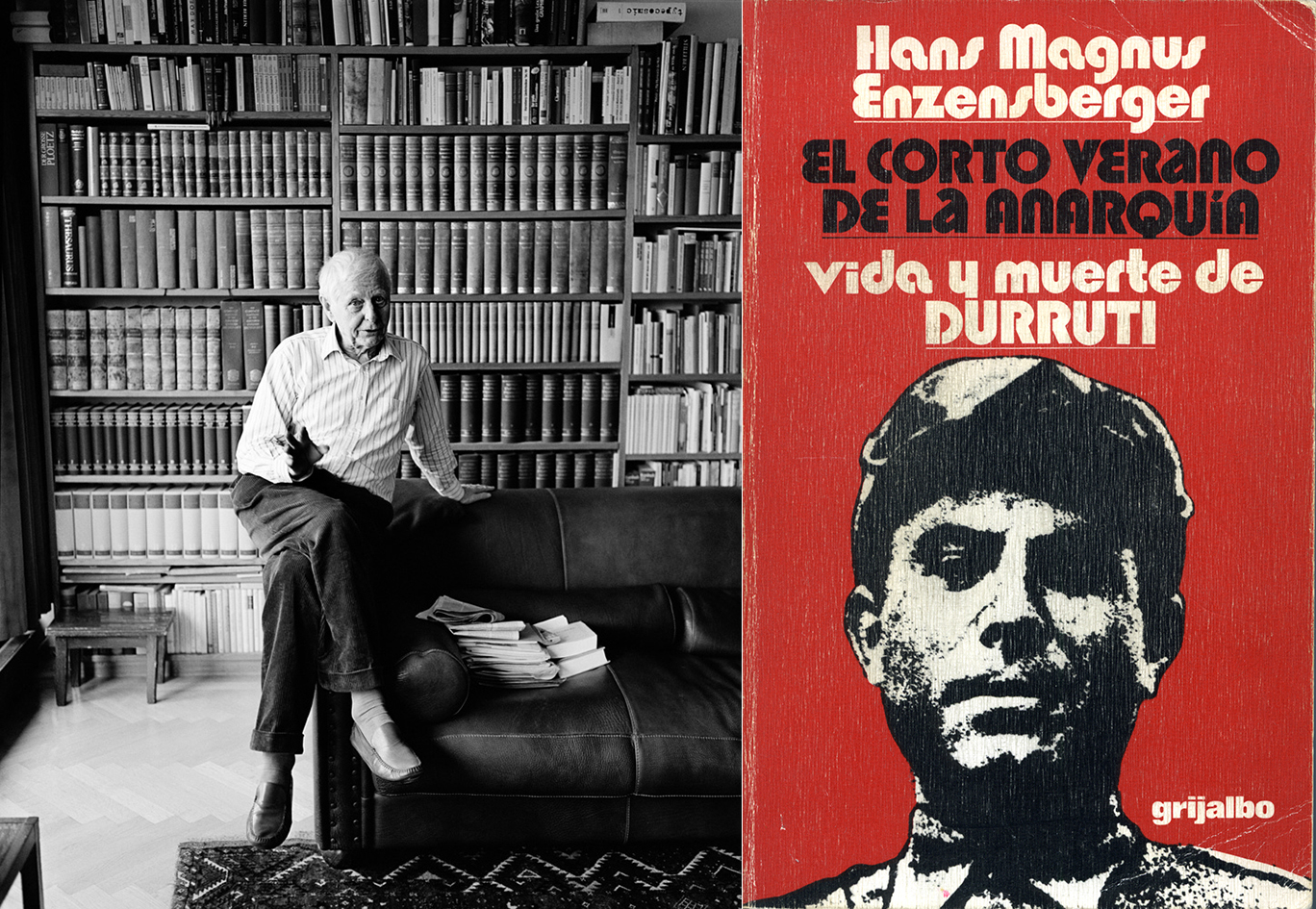

Hans Magnus Enzensberger y cubierta de su libro sobre Durruti (Ed. Grijalbo).

Enzensberger / Cela

Hace algunos meses descubrí en el diario digital Público una noticia de sumo interés, con este titular: «La feroz crítica a Camilo José Cela de un intelectual alemán: franquista, confidente, exhibicionista y aficionado a lo grotesco»; ilustrada con una foto del autor en cuestión, la nota venía acompañada de un subtítulo bastante aclaratorio: «Hans Magnus Enzensberger retrata sin piedad al premio Nobel en Artistas de la supervivencia, un libro demoledor donde pone a caldo a ilustres literatos del siglo XX.» De inmediato solicité un ejemplar a la editorial Altamarea y al pronto quedé algo decepcionado porque Enzensberger tan solo dedicaba un par de páginas al escritor gallego. Sin embargo casi cincuenta años después me reencontraba con otro libro del admirado poeta y ensayista bávaro que recientemente murió en Münich (noviembre de 2022). Hace medio siglo me perfilaba –a través de testimonios y documentos– a Durruti y suscitaba mi interés por un personaje tan controvertido y con un final tan enigmático. Ahora, en Artistas de la supervivencia analiza –aparte de Cela– a más de medio centenar de escritores del siglo XX, con una serie de interesantes viñetas. Y eso es lo que resulta más interesante y atractivo del libro, porque en ellas nos muestra reflejos inéditos y esclarecedoras conclusiones sobre autores que también configuraron los límites de nuestro equipaje cultural. Tal vez para algo nos sirvieron tantas lecturas. Efectivamente el capítulo dedicado a Camilo José Cela puede parecernos brevísimo, pero posee un arranque magistral: «No sé por qué esta persona me resultaba tan antipática».

Cubierta de “Artistas de la supervivencia” y Camilo José Cela.

Don Camilo y yo

Ya en un artículo que publiqué hace tiempo me empeñaba en definir a don Camilo, fue con la excusa de analizar su controvertida actuación hacia algunos exiliados desde su prepotente cargo de director de la revista Papeles de Son Armadans. Lo iniciaba con este párrafo: «En la iletrada España que naufragaba por la dictadura franquista, el controvertido Camilo José Cela se obsesionó por convertir su figura en un mito estrafalario, a la vez que se enfrentaba a las lógicas dificultades de llegar a ser un escritor popular en un país sin lectores. En un documento fechado el 4 de abril de 1938 (II Año Triunfal), se ofrecía a los golpistas como delator para denunciar a sus conocidos en los círculos intelectuales de Madrid y: «…prestar así un servicio a la patria (sic)…». Tras la victoria del ejército rebelde, consiguió durante algún tiempo una plaza de censor». En el escueto retrato que Enzensberger le realiza, simplemente afirma: «No lo conocí nunca personalmente, ni él a mí. Nunca me hizo nada». Bueno, a mi tampoco, pero durante décadas ominosas se convirtió en el escritor permanente de un país en el que todavía ni siquiera nos habían tratado de inculcar aquello de que un libro ayudaba a triunfar. Desde una suficiencia consentida y avalada por el Régimen, a través de su voz cavernosa, trataba siempre de escandalizar a cierto público iletrado con chascarillos y ocurrencias de dudoso gusto. En cuanto a sus reducidos lectores, intentábamos permanecer atentos para conseguir desbrozar destellos de buena prosa entre la excesiva retórica de falsete. Y sobre todo evitar dar pábulo a cualquiera de aquellas insólitas declaraciones que, con su inaudita autoridad esperpéntica, solía hacer a cada descuido.