Iluminaciones en la sombra

Dedicado a Manuel Peinado, porque él sabe de lo que hablo.

Allá en Granada, cerca de mi casa, la autoridad incompetente decidió trazar una calle casi infinita en paralelo con la vega y casi a punto de desbordarla; encima se les ocurrió bautizarla con el nombre de un conocido escritor del siglo XIX nacido en un pueblo situado a cuarenta y tantos kilómetros de la capital. La recuerdo larga, muy larga y bastante destartalada. Discurría por la parte moderna y se extendía –entonces– sin control alguno entre ásperos desmontes; desde el primer momento, creció poco agraciada y sin personalidad aparente en una ciudad que siempre se había caracterizado por su belleza. Seguro que de nuevo se impuso la ambición desmedida y el pésimo gusto de ciertos promotores que, una vez más, despreciaron el mínimo criterio ético de urbanismo responsable. Sin embargo por aquel rancio y poco agraciado territorio, con aceras desconchadas y sus descampados iniciales, transcurrió el mejor recuerdo de mi adolescencia. Casposas películas de reestreno en el legendario cine de la esquina con la calle Recogidas. Abundantes chatos de vino de Albondón compartidos con poetas de medio pelo y cantautores de vida fugaz en la barra de un humilde bar con pretencioso nombre que prefiero no recordar; también constantes visitas a la librería «Alarcón» en el número 293 de aquella calle que parecía que no se acababa nunca; de allí regresábamos con infinidad de lecturas sugeridas y a lo mejor hasta con algún Marcel Proust debajo del brazo. Tal vez todo esto tan solo sean casposos recuerdos de añoranza hacia un paisaje urbano hoy ya lejano en el tiempo, en el espacio y bastante desdibujado en la memoria.

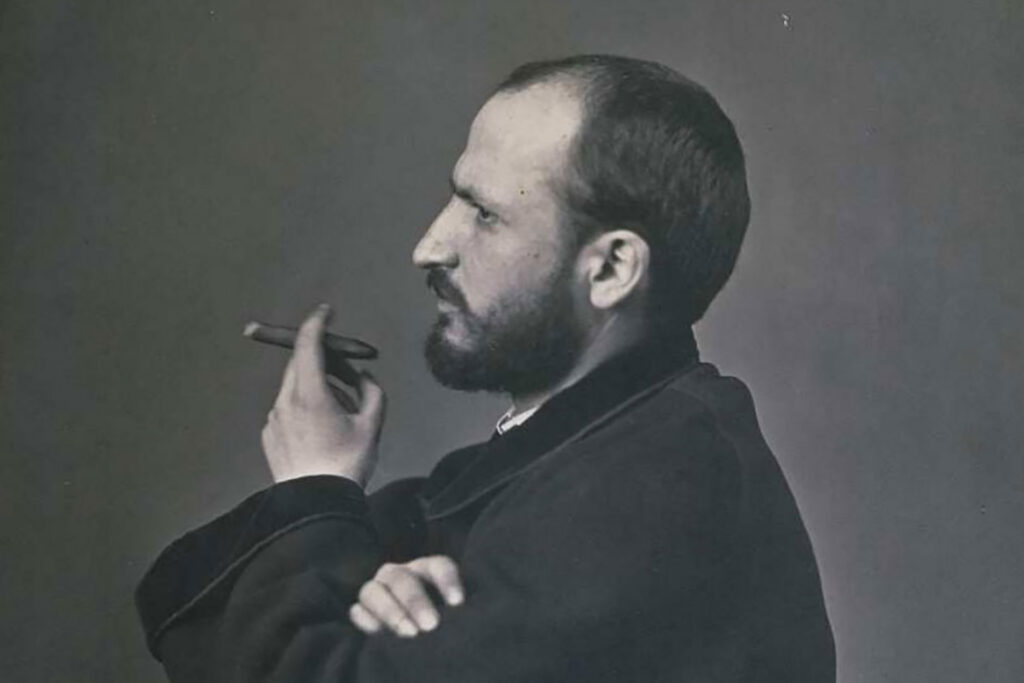

Retrato de Pedro Antonio de Alarcón.

Tres escritores

El poeta de Fuentevaqueros dedicó la temprana «Baladilla de los tres ríos» a las aguas de su querida Andalucía; cantaba como los dos ríos de Granada bajaban desde la nieve al trigo para entregarse al Guadalquivir enredado entre naranjos y olivos. Sin embargo a los jóvenes de mi generación casi siempre nos machacaban –a modo de impertinente estribillo– con el nombre de solo dos escritores locales. Repetidos hasta la saciedad mientras un tercero permanecía obligatoriamente silenciado –desde su asesinato vergonzoso e irracional– hasta que el cinco a las cinco de un mes de junio de 1976 buena parte de la rebeldía reprimida durante décadas supo lanzar un grito esperanzador: «¡Federico vive!». En cuanto a Ángel Ganivet empeñado en suicidarse en las lejanas y heladas aguas del Dwina, finalmente lo consiguió; precisamente el año con el que se dio nombre a la adusta generación de la que fue precursor. Nos legó un contradictorio Idearium sobre nuestro temperamento, una bellísima estampa de su ciudad natal y reflexiones varias sobre las gentes del norte. En cuanto a Pedro Antonio de Alarcón, fue algo más que aquella larga calle sin personalidad alguna. Su libro La Alpujarra (Ed. Miraguano) nos sirvió de brújula fundamental para adentrarnos en el paraíso tan cercano y a la vez tan lejano al otro lado de Sierra Nevada; por lo menos hasta que algunos años después descubrimos a Gerald Brenan. En Diario de un testigo de la guerra de África (Ed. del Centro) Alarcón describe, a modo de crónica periodística, los sangrientos avatares colonialistas de aquella que se consideró como la última guerra romántica, tan absurda -consideramos nosotros- como todas las posteriores. Sin embargo él supo relatar con cruda minuciosidad la toma de Tetuán un 6 de febrero de 1860, al tiempo que ensalzaba las figuras de Prim, O´Donnell y Ros de Olano. Se llegaron a editar cerca de 50.000 ejemplares en su primera edición y se convirtió en un inusitado éxito de ventas. Conocimos parte de su juventud rebelde, ferviente anticlerical y decidido partidario de las reformas liberales, aunque derivara en la madurez hacia una recalcitrante posición conservadora, convirtiéndose en ferviente admirador de Alfonso XII. Tras el éxito fulgurante de los primeros años, algo desencantado, parece que se fue agostando lentamente entre los cultivos de su finca de Valdemoro hasta que finalmente falleció en Madrid –sin llegar a alcanzar los sesenta años– el verano de 1891.

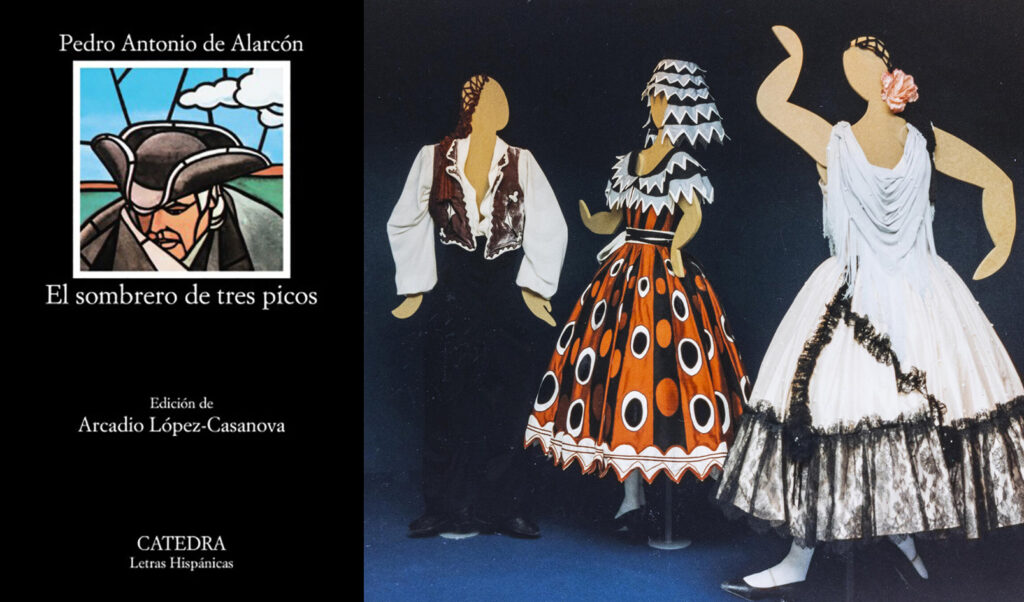

Cubierta del libro de Alarcón y figurines de Picasso para el ballet de Manuel de Falla.

El sombrero de tres picos

«Hoy que mis años corren parejos con el siglo, lo releo, no con la fácil hospitalidad de la edad primera, pero con pareja gratitud, con emoción idéntica.» Con este gesto de reconocida deuda lectora finalizaba el último párrafo del prólogo que Jorge Luis Borges dedicaba al escritor de Guadix cuando seleccionó algunos de sus relatos para formar parte de la esencial “Biblioteca de Babel” (Ed. Siruela). En mi caso fue a través de un minucioso estudio de Vicente Gaos sobre “Técnica y estilo de El sombrero de tres picos”, publicado en su libro Temas y problemas de literatura española (Ed. Guadarrama) como regresé hacia la obra de un autor que se había quedado extraviado por los estantes de mi biblioteca, diluido seguramente en el olvido a través del inexorable paso del tiempo. Por tanto considero a Gaos culpable de revisitar aquel “Romance del corregidor y la molinera” en el relato El sombrero de tres picos (Ed. Cátedra) escrito por Pedro Antonio de Alarcón y considerado por el crítico valenciano no solo como un hito destacado de la narrativa alarconiana, sino también como uno de los ejemplos más definitorios de la prosa de siglo XIX, en su titubeante paso desde el romanticismo al realismo que culminaría con la maestría de Pérez Galdós. Al parecer “El molinero de Arcos” ya se recogía en el Romancero General (Ed. Atlas) recopilado por Agustín Durán en 1851. Numerosas versiones han llegado hasta nuestros días, recuerdo la interpretada por Joaquín Díaz en su elepé “De mi álbum de recuerdos” que sitúa la acción en la provincia de Huelva. Alarcón traslada el relato a un pueblo cercano a Granada. Manuel de Falla convirtió la aventura en un ballet que se estrenó en Londres en 1919 con figurines y decorados de Pablo Picasso. Posteriormente representado en la catedral de Notre Dame de París, tuvo como espectadores de excepción a Manuel Azaña y Cipriano Rivas Cherif.

El escritor de Guadix sentado en un banco de Granada.

Vuelvo a Granada

Los versos de aquella canción de Miguel Ríos me sigue evocando algunos momentos perdidos, más allá de la protesta estúpida, impertinente y reaccionaria de un alcalaíno superlativo de otro tiempo. Volver a Granada significa recordar a muchos de aquellos –casi todos desaparecidos– con los que compartí conversaciones que considerábamos trascendentales empapadas en generoso y traicionero vino de Albondón. Sin embargo en la Avenida de la Constitución, cercana al Hospital Real donde comencé la carrera de letras, han sentado en un banco a don Pedro Antonio de Alarcón en escultura. Inútil contarle aquellas aventuras lejanas por la horrorosa calle a la que pusieron su nombre. No te oye porque es de bronce, pero seguro que le agradaría saber que hemos vuelto a las páginas de una de sus mejores obras.