Luces y sombras

Marcel Proust intentó lanzarse a la búsqueda del tiempo perdido y tras siete volúmenes de lucha infructuosa, apenas si logró su cometido pero consiguió legarnos una de las más atractivas joyas de la literatura del pasado siglo. «El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos…» cantaba Mercedes Sosa una tarde memorable y lejana, durante su recital en la Casa de la Entrevista; aunque de eso hace ya muchos años. Por entonces, éramos tan jóvenes que ni siquiera alcanzábamos a plantearnos si algún día nos detendríamos para evocar el pasado. Llegué a ésta ciudad en julio del 61, tenía once años. Ahora, más de seis décadas después, me empeño en recordar aquel lejano verano y sobre todo la penosa escenografía sobre la que se desarrollaron los estertores de mi infancia y la apasionante adolescencia de después. No me hace falta Proust, ni siquiera las tonadas de la cantautora argentina. Tal vez, para enriquecer mis recuerdos, acaso necesitaría la letra de otra de sus canciones; aquella de “Gracias a la vida”, compuesta por Violeta Parra, cantante chilena que sin embargo se suicidó poco después de componer tan emblemáticos versos: «Gracias a la vida que me ha dado tanto / Me ha dado la marcha de mis pies cansados / Con ellos anduve ciudades y charcos / Playas y desiertos, montañas y llanos / Y la casa tuya, tu calle y tu patio». Mientras que me pregunto: ¿dónde está hoy mi casa, mi calle y mi patio?

La respuesta está en el viento

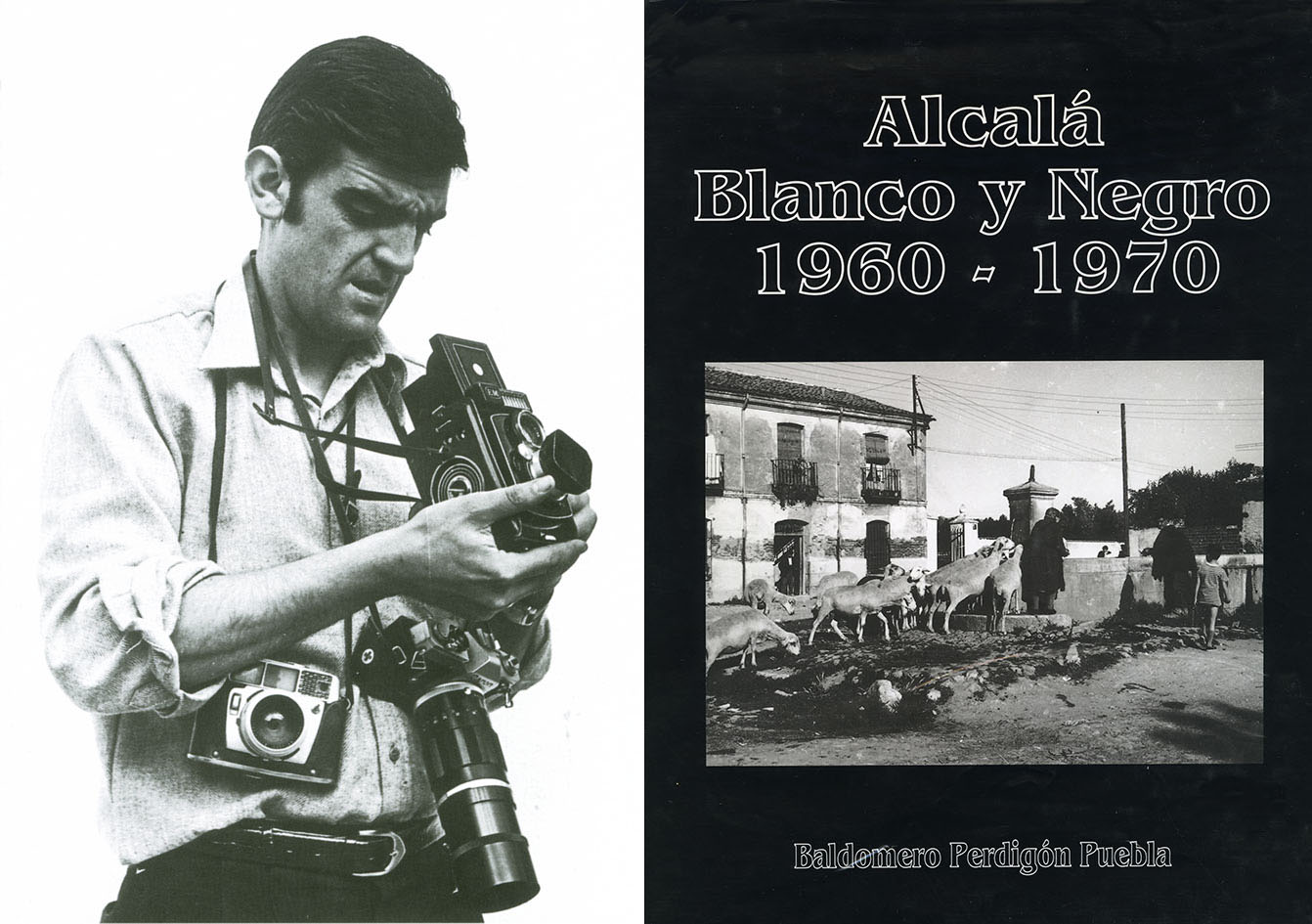

Tal vez simplemente la respuesta se conserve todavía entre las páginas de aquel libro que Baldomero Perdigón Puebla publicó a comienzos de este siglo. Se titulaba Alcalá Blanco y Negro 1960-1970. Allí dejó retratadas las imágenes de nuestro pasado; por supuesto en escala de grises. Hoy nos gustaría poder recuperar el teatro de la vida. Imaginarnos que somos los protagonistas ante un escenario vacío sobre el que se van proyectando las fotos de Baldo. Reflejarnos sobre una ciudad alegre y confiada, pero paradójicamente algo miserable, con aquellas calles empedradas, mostrando sin pudor alguno las cicatrices del tiempo y del olvido. Y así, como si el calendario se hubiese atascado, desear volver a formar parte de un tiempo pasado y sin retorno. Obsesionados por encarnarnos en cualquiera de los pocos personajes anónimos que aparecen en sus imágenes, tratando de dar vida a perspectivas mortecinas. Por ejemplo, de aquel grupo de chavales que jugaban por las Siete Esquinas ser yo el crío que de espaldas a la cámara lanza el balón a sus compañeros. Imaginarme también que una de las chicas –que vienen andando por la calle Diego de Torres– fue la que tanto me gustaba y nunca me hizo caso. Volver a mostrar respeto y temor ante la autoridad, frente al civilón que camino de su casa por la calle Santiago, quedó perpetuado ante el telón de fondo de una sinagoga-parroquia que lamentablemente la especulación urbanística se llevó por delante. Recuperar las bicicletas, después de un largo y cálido verano, y atrevernos a cruzar el arco central de la Puerta de Madrid, cabalgando hacia el ilusorio infinito. Compartir la festividad del 18 de julio del 68 en la presa de Cayo con algunos bañistas que parecen huir de las páginas de Sánchez Ferlosio, para cambiar el Jarama por el Henares. Por tanto, creo que sería capaz de elaborar un relato con todas y cada una de las fotos que contiene el libro de Baldomero, pero seguro que tan solo se trataría de un ejercicio nostálgico de recuerdos mitificados, porque simplemente desgranarían con torpeza edulcorada las luces y sombras de un tiempo pasado que nunca fue mejor, sino simplemente pasado.

Baldomero Perdigón Puebla y cubierta de su libro sobre Alcalá.

Volver a los diecisiete

Sin embargo ahora me empeño en mezclar las fotos de Baldo con los versos de Violeta Parra. Como si retroceder hacia la adolescencia fuera posible. Sobre cualquiera de aquellas imágenes en blanco y negro desparramo los versos de la compositora suicida: «Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo / Es como descifrar signos sin ser sabio competente / Volver a ser de repente tan frágil como un segundo / Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios / Eso es lo que siento yo en este instante fecundo.» Sentir la tristeza o simplemente la añoranza ante unos instantes que no regresarán, pero que el intuitivo objetivo de Baldo supo captar para aportarnos el fiel recordatorio de aquel mísero paisaje urbano donde, al menos, creo que fuimos felices. Hoy, compartiendo la misma senda con los hortelanos de Miguel Hernández: «En la sagrada hora sagrada del regreso, con la sangre injuriada por el peso de inviernos, primaveras y veranos…» regreso a la ciudad que abandoné, hace ya tantos años. Pero la edad no perdona, los perfiles de muchas calles se han difuminado y sus humildes edificios de paredes desconchadas por la humedad han dado paso a impersonales bloques de corralas modernas. Tal vez en algunos de los casos para bien, pero en otros con intervenciones harto discutibles. Los restos del naufragio han quedado perpetuados en un rincón de nuestra nostálgica y enfermiza memoria, aunque la justa mirada del siempre recordado Baldo nos evitan la distorsión de nuestra imaginación y demuestran que aquella Alcalá de Baldomero existió y la compartimos con muchos entrañables amigos que hemos ido perdiendo por el peso de inviernos, primaveras y veranos.

A modo de aclaración

En cierta ocasión le pedí permiso a Baldo para poder ilustrar un artículo con dos de sus fotos. Acababa de leer la novela de Ignacio Aldecoa, Con el viento solano (Ed. Planeta) y le comenté que el escritor alavés describía perfectamente la ciudad que él magníficamente había retratado. Tal vez por eso hoy he querido ilustrar este artículo únicamente con un retrato del recordado y siempre generoso Baldomero. Buena parte de sus fotos-relato se contienen en el libro que antes citaba; sus imágenes, no solo refuerzan el texto de Aldecoa, sino que nos hablan de cómo el tiempo pasa. La buena literatura local está contenida en aquellas páginas. Os recomiendo regresar sobre ellas. Con las líneas anteriores solo he pretendido rememorar el pasado, pero sobre todo homenajear a Baldomero Perdigón Puebla, aunque también –sin nombrarlos– a todos aquellos otros fotógrafos que supieron retratar los escenarios de nuestra adolescencia, a pesar de que su recuerdo también parece como si se hubiese ido difuminando y precipitado en el olvido.