Desde La Oveja Negra

El edificio del Casino de Alcalá parece asentado frente a la playa veneciana del Lido, como si lo hubiésemos secuestrado de una escenografía viscontiniana. De cierta hechura modernista, las terrazas reclaman un mar frente a ellas; aunque imposible por lejano. Los más viejos del lugar alguna vez me contaron –o tal vez me lo he inventado– que en tiempos pretéritos, con la llegada del verano, sacaban sillones de mimbre a la áspera arena de la Plaza de Cervantes. Por las empinadas escaleras de entrada, bajo ese barómetro que siempre anunciaba tiempo seco, muchas veces me he imaginado subiendo al patético músico ambulante de la película Muerte en Venecia. Aquel personaje inquietante que era capaz de amedrentar –con la sonrisa de la muerte y el ritmo jocoso de su canzoni– a la variopinta fauna de decadentes turistas. Sin embargo nunca llegué a vislumbrar en aquellas terrazas a Dick Bogarde-Gustav Von Aschenbach sumido en reprimidos deseos; tampoco el perfil de la serena belleza de Tadzio. Durante mi infancia lográbamos colarnos en el salón de baile. Habían intronizado allí un televisor. Colocado encima de una alta mesa-pedestal, era como un totem, aunque también algo tabú, porque su severo portero-guardián, con un riguroso y servil sentido del deber, lograba frustrarnos el final de nuestras series favoritas: Patrulla de caminos, Furia o Rin Tin Tin. Entraba sigilosamente en la semioscuridad de tan desangelado salón y conseguía descubrir y expulsar, sin pestañear, a todos aquellos que no éramos hijos de “pata negra” y por tanto intrusos en el Círculo de Contribuyentes.

Dos profesores

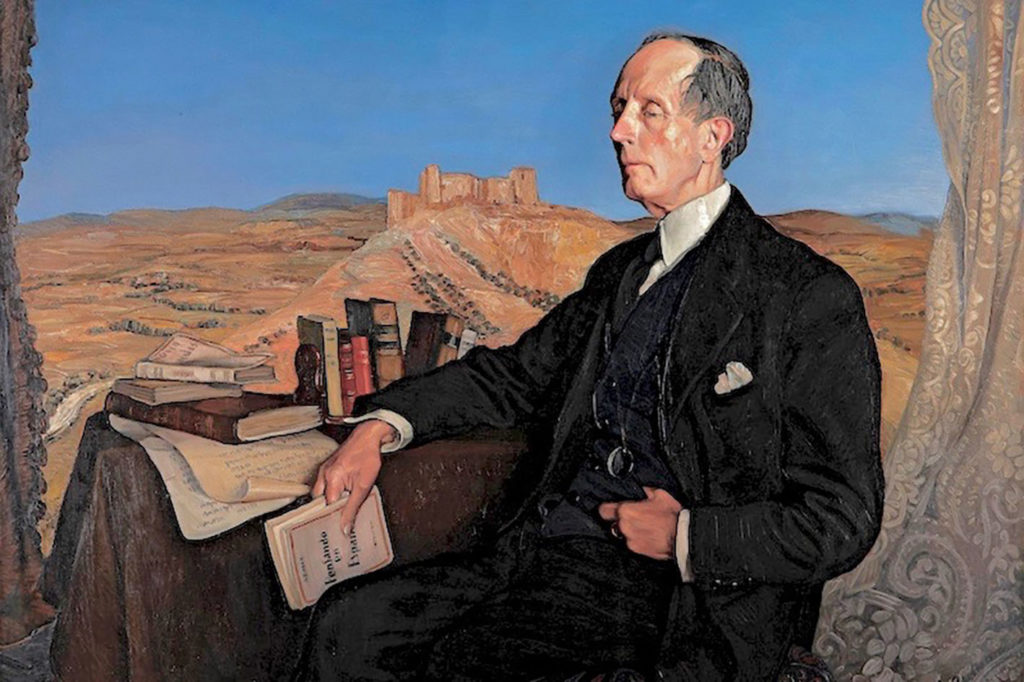

Escarmentado por tan abundantes y vergonzosas expulsiones, no regresé a aquel lugar hasta ya adolescente. Fue en la tarde del 2 de marzo de 1967. La exactitud de la fecha en mi memoria será fácil de aclarar más adelante. Alumno del Instituto cercano, tuve dos magníficos profesores de literatura. Uno gallego y liberal, director en su juventud de la revista Ronsel donde se publicaron por primera vez los dibujos de la hermana de Borges; durante los años de plomo del franquismo, intentó disimular un sospechoso pasado en este instituto de provincias. El otro, catalán y fascista, trató de inculcarnos su odio a Juan Ramón Jiménez; más tarde descubriríamos que había esquilmado la biblioteca del poeta de Moguer y aquel, desde el exilio, lo había denunciado ante José María Pemán que obligó a devolver los libros y originales robados. De todos modos la vehemencia pedagógica de ambos, logró que algunos nos apasionásemos por la literatura.

Alforjas para la poesía

En una ciudad tan abundante de cuarteles, cárceles y conventos, pero tan escasa de eventos culturales, la llegada de aquellos sonetistas y rapsodas al Casino, suponía todo un acontecimiento. Alforjas para la poesía era un singular proyecto concebido en 1948 por el poeta Conrado Blanco, empresario teatral que había intentado rehabilitar a Rivas Cherif tras su salida de las cárceles del Régimen. La aventura de versos itinerantes, trató de imitar los métodos de La Barraca y las Misiones Pedagógicas, creadas por el Gobierno de la Segunda República pero desmanteladas al final de la Guerra Civil. Las Alforjas, apropiándose de cierto aliento lírico aunque inofensivo lograron sobrevivir y convivir con tan larga y amordazada posguerra. Uno de sus miembros, el Padre Félix García, escribiría: «…estos alforjeros, militantes de la poesía, levantan su tablado por ventas y mesones, por corrales y ermitas, por claustros conventuales y colegiatas, por teatros y estrados presidenciales para dar al viento su voz y su verso, mientras las gentes, lo mismo las rústicas que las más sabidas, los recogen con gratitud y gozo, a corazón abierto». Con sus talegas repletas de estrofas rimadas, una pléyade de poetas pulcros, rigurosamente trajeados, de bigotitos afilados, suficientes y algo elitistas por su pasado victorioso, desembarcaron esa tarde en un Casino provinciano y de secano, enclavado a ocho kilómetros de Meco, el punto más equidistante de cualquier playa. Venían dispuestos a desbordar y abrumar con poemas propios y ajenos a unas gentes que, según las declaraciones de uno de ellos, «…no entienden los poemas en toda su profundidad, sin embargo, es evidente que los sienten. Yo he visto en otros pueblos a gentes rústicas emocionarse, llorar, reír y vibrar con la poesía». Como apasionado alumno de literatura –tal vez paleto y algo rústico, según ellos– me acerqué aquella tarde a este Casino sin orillas para tratar de entender la profundidad de algún poema o por lo menos emocionarme con unos pocos versos, pero sobre todo conocer a poetas de carne y hueso. Allí estaban, habían retirado el totem de la televisión, tan deseada en otros tiempos. Sobre el estrado una ristra de poetas, perfectamente serios, esperaban formales su turno de gloria declamatoria. Consiguieron enredarnos y perdernos entre un bosque casi infinito de sonetos aplaudidos, pero sin alma, que aburridamente parecían no tener fin. El broche de oro le correspondió al rapsoda interrumpido.

Lorca interruptus

Efectivamente recuerdo la fecha porque aquel día de marzo de 1967, murió Azorín. Y es que de pronto a todos los poetas presentes se les contagió una inquieta urgencia por acabar el recital. Querían regresar inmediatamente a Madrid para hacer acto de presencia y pasar lista en la capilla ardiente del último miembro del 98. Sin embargo el rapsoda epilogal, como los diestros en el ruedo, comenzaba a gustarse en su faena, al tiempo que por fin había logrado encandilar al personal. Su as en la manga fue Federico: «…lo demás era muerte y solo muerte / a las cinco de la tarde». Algunos vates les señalaban sus relojes con un gesto nervioso de que aligerase, porque ya no eran, ni mucho menos, las cinco de la tarde. «Que no quiero verla –gesticulaba el rapsoda– la sangre de Ignacio sobre la arena». Los sonetistas comenzaban a levantarse y a ponerse los abrigos. «¡Que gran torero en la plaza! / ¡Qué buen serrano en la sierra!». Fue entonces cuando el Presidente, con una mirada fulminante, marcó el tercer aviso. De modo inevitable, visiblemente emocionado o compungido, el recitante exclamó: «Vete, Ignacio: No sientas el caliente bramido. / Duerme, vuela, reposa: ¡También se muere el mar!». El ‘rustico’ personal prorrumpió con los más contundentes y sinceros aplausos de toda la tarde. Sentí admiración por aquel anónimo rapsoda; había sido capaz de convertir el extenso poema lorquiano en un auténtico haiku.

Catorce escalones

Han pasado los años. Con esta edad los recuerdos son capaces de envolverte a veces de forma asfixiante, pero al menos consiguen que recuperes la memoria de un tiempo perdido, o más bien desperdiciado. Por eso he regresado a la fachada del aquel Casino. Quería contar los escalones que lo separan de una playa inexistente; buscaba al intérprete de la canzoni y su sobrecogedor gesto de la muerte. La madera de los grandes ventanales está seriamente deteriorada, como si las inclemencias del tiempo se hubiesen cebado con su estructura. Sus toldos han sido renovados; han desaparecido aquellos desgarrados y desteñidos que parecían haber bailado al compás de todos los vientos: el levante, el garbí, el mistral o la tramontana. A un lado y otro de la puerta han rotulado dos placas de piedra artificial, con pésimo gusto y cierto aire funeral. Aquí me frustraron el final de mis series favoritas, pero una tarde conocí por primera vez a poetas de carne y hueso, aunque bien es verdad que me decepcionaron sus versos y tan brusca despedida. Fue el día que murió Azorín.