El ser humano tiene una gran obsesión por las huellas, rastros, señales e indicios que va dejando en su existencia. Investigamos las huellas del pasado, pero también las que nos conducen a descubrir al autor de un crimen y las que deja un elemento químico en un espectro científico. La huella de nuestro dedo es la señal más fidedigna de nuestra identidad. Y cuando un maestro es excelente, decimos que ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus alumnos.

No solo los seres humanos prestan mucha atención a las huellas que dejan o perciben. Los animales las utilizan para seguir rastros, e imprimen señales basadas en huellas biológicas, como sus propios olores o residuos, para indicar su identidad o su presencia. Las hormigas, por ejemplo, se orientan dejando líquido en su camino para ayudar a otras a localizar su hormiguero.

Alexander Chaikin/Shutterstock.

Huellas desde el principio de los tiempos

Y es que las huellas son signos índice o indiciales: se producen en contacto con aquello que representan (como una huella de un pie se genera al pisar, o el humo de una hoguera se genera al encenderse el fuego).

También se crean cuando queda un residuo o rastro de algo que nos conduce hasta quien lo ha causado. Por ejemplo, en El nombre de la rosa, novela de Umberto Eco (y película posterior), vemos cómo un monje detective reconstruye un asesinato, e incluso es capaz de detectar la secuencia de los hechos del mismo, analizando en detalle el dibujo, la dirección y la profundidad de unas huellas de sandalia en la nieve.

No solo sucede en la ficción. Las huellas son la base de todos los estudios científicos. Un análisis de la composición de la sangre de una persona revela la presencia de enfermedades cuando aparece una sustancia no deseada (por ejemplo, mercurio) o falta una cantidad idónea de otra (por ejemplo, hierro). Hay toda una disciplina científica llamada espectroscopoia que fundamenta sus hallazgos en los residuos luminosos que deja la materia, sea estelar o sea atómica, en un sistema de registro generado por una máquina. Y en paleontología, la datación en carbono-14 usa los residuos y la huella de carbono presentes en un hueso o en un pigmento para identificar el momento en que algo se produjo gracias a la exacta información de este isótopo radiactivo en la materia.

Desde las humanidades, autores clásicos como Voltaire y Stuart Mill y otros más recientes como Umberto Eco y Carlo Ginzburg han estudiado las relaciones entre huellas e indicios y cómo éstas pueden desvelar misterios profundos.

En el arte rupestre, los seres humanos se han representado con frecuencia con huellas de manos impresas o recortadas en negativo. La importancia de elegir esta marca ha sido estudiada por muchos expertos. Las conclusiones destacan el valor de las manos como órganos que representan la esencia humana más profunda, algo único de cada individuo.

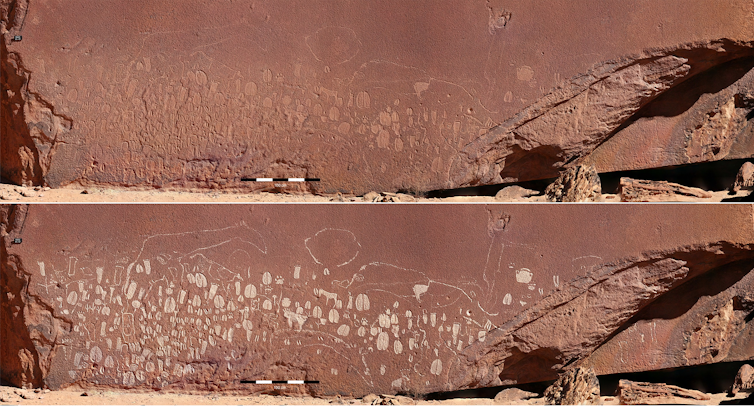

Aunque la representación animal solía hacerse con esos seres silueteados, en el yacimiento de Twyfelfontein, en Namibia, podemos ver el rastro de decenas de huellas de patas de aves y mamíferos, mezcladas con huellas de pies humanos. La imagen es espectacular y nos habla del vinculo de la comunidad que vivió allí con toda la naturaleza.

Un viaje al pasado

Las huellas metafóricas también son importantes por su enorme poder de asociación. Cuando el protagonista de la novela Por el camino de Swann (primer volumen de la obra En busca del tiempo perdido) saborea una magdalena mojada en tila, su autor, Marcel Proust, describe cómo aquel sabor le trae a la memoria el dulce que su tía Léonie le daba cuando era niño. Esa sensación le hace revivir todo el tiempo perdido, que resucita para él con un sólo rastro gustativo.

Porque, además de usarlas y trabajarlas para pensar, el ser humano utiliza las huellas de forma improvisada. En algunos de los ejemplos anteriores, como las pinturas rupestres, o en el caso de los documentos que firmamos, los seres humanos han dejado sus huellas de forma física y consciente. Pero en el caso de Proust, la huella que la tía dejó en el sobrino se generó de forma inconsciente y emocional: Léonie no tenía una intención inicial de dejar ese rastro.

Las huellas inconscientes son muy profundas. Por eso, disciplinas como el psicoanálisis y la ciencia cognitiva estudian el significado de las señales corporales y los microgestos. A menudo desvelan emociones o sentimientos a los que se puede acceder mediante su observación. Carl Gustav Jung, por ejemplo, buceaba en la psique de sus pacientes estudiando cuidadosamente las huellas involuntarias que dejaban elementos del pasado en la mente.

Mirando más allá

Pero las huellas no solo viajan del pasado al presente. Cuando guardamos una pieza de ropa, un perfume o una foto de un ser querido estamos creando una huella a futuro. Esos rastros tendrán la capacidad de resucitar aquello que representan en nuestra memoria. La sociedad es una gigantesca máquina de generar y aprovechar el pasado en ciclos que se retroalimentan, como analizó, en el mundo artístico, André Malraux.

El filósofo y antropólogo Claude Lévi-Strauss relataba cómo en un pueblo indígena, cuando tejían una cesta, dejaban errores y descosidos en la trama como “huella” del trabajo humano. Por allí, afirmaban los nativos, “podían escapar los espíritus del esparto y la espiga usadas, y de esa manera liberarse del dominio humano”.

La psicología evolutiva estudia incesantemente la influencia del contacto entre los seres humanos con el mundo y la relación basada en los signos de este tipo en la supervivencia y la evolución. Cuando una acción es muy valiosa, aunque parezca no haber causado efecto, puede estar generando un impacto a futuro. Un maestro que da clase puede estar simplemente haciendo bien su trabajo, pero también puede marcar la vida de los estudiantes.

Quizás esta sea la explicación para el verdadero valor de las huellas, literales y metafóricas. Pueden llegar hasta nosotros, en una relación profunda de conexión y entrega. Si los hombres somos signos, como decía el filósofo Charles S. Peirce, quizás sea porque, sobre todo, provenimos de unas huellas.![]()

Eva Aladro Vico es catedrática de Teoría de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.