Iluminaciones en la sombra

A veces he regresado hasta el número tres de la calle Santo Tomás para tratar de alimentar la espesa tristeza de un tiempo pasado y definitivamente perdido. Ante su decrépita fachada me gusta evocar, inevitablemente, aquel cuento gótico de Edgar Allan Poe: El hundimiento de la Casa Usher, pero sobre todo parte del último párrafo de Casa tomada; relato que siempre lo consideré como uno de los más sobrecogedores de mi admirado Julio Cortázar: «Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.» Hoy cuando estoy frente a estas ventanas tuertas de La Galera se me revuelven infinidad de recuerdos, junto a la verja herrumbrosa. Observando la fachada marcada con las cicatrices de la desidia, me pregunto: ¿Quien sería el iluminado que un día tiró la llave a la alcantarilla y decidió abandonar para siempre este sobrio edificio que, desde aquel mismo instante comenzó, lentamente pero sin pausa, a desmoronarse? Imagino que a ningún pobre diablo se le ocurriría meterse dentro para robar, aunque algún ratero de poca monta no tardaría mucho en trincar el tondo metálico que marcaba una fecha (P.M. 1883) y el farol que coronaba el enrejado de la entrada. Allí dentro, en otro tiempo, se pudrieron las esperanzas de más de trescientas reclusas (comunes y políticas mezcladas) entre sueños rotos de ilusorias huidas, frustradas por culpa de contundentes cerrojos, represoras miradas vigilantes de funcionarias y monjas de la congregación de San Vicente de Paul que siempre se empeñaron en cerrarles el paso hacia la libertad. Entonces ellas –las presas– querían salir, abandonar aquellos lúgubres y fríos dormitorios colectivos. Ahora nosotros no podemos entrar para chusmetear entre los escombros del pasado, porque alguien arrojó la llave a la alcantarilla del olvido. Aparte que resultaría muy peligroso deambular por un interior de vigas podridas, con un costillar endeble que antes sujetaban techumbres y hoy está a punto de desmoronarse por completo.

La fachada principal de La Galera, antes y después de que algún iluminado tirase la llave a la alcantarilla.

Mi calle

Fue aquella una época bastante grisácea en que los vencedores trataron de negarnos una serie de verdades absolutas, pero nuestra adolescencia gozó al menos de una generosa banda sonora. Resulta curioso que pretendiéramos convertir las estrofas de un tema de los Lone Star en un canto de rebeldía. Eso a pesar de que mi calle nunca tuvo un oscuro bar de húmedas paredes. Pero –pasados tantos años– aún recuerdo fielmente, aquella década oscura –casi negra– de los sesenta. Mi calle formaba parte del inicio de los arrabales de una poblachón, cuasi manchego, que había perdido muchos años atrás su condición universitaria. Mi calle arranca frente a la Hostería del Estudiante y desemboca a las orillas de un caz del Henares que por entonces se desbocaba cada mes de octubre, provocando más de un susto a los habitantes de un barrio humilde al que el dudoso humor negro de la autoridad incompetente de la época denominó ‘Venecia’ y bautizó todas y cada una de sus calles –sin asfaltar– con el nombre de los principales ríos de España. Mi calle estaba festoneada de garitas con tricornio dentro, que intentaban vigilar con patriótico rigor todo el perímetro de una extensa manzana, porque tras sus muros se contenía ingente cantidad de presos y presas recluidos en antiguos conventos convertidos en Talleres Penitenciarios, La Galera y una prisión militar. Por mucho Proust que hayamos leído siempre resultará imposible recuperar el tiempo perdido. Sin embargo recorrer el pasado a lo largo de esta calle supone agolpar una serie de recuerdos que conformaron parte de nuestra educación sentimental.

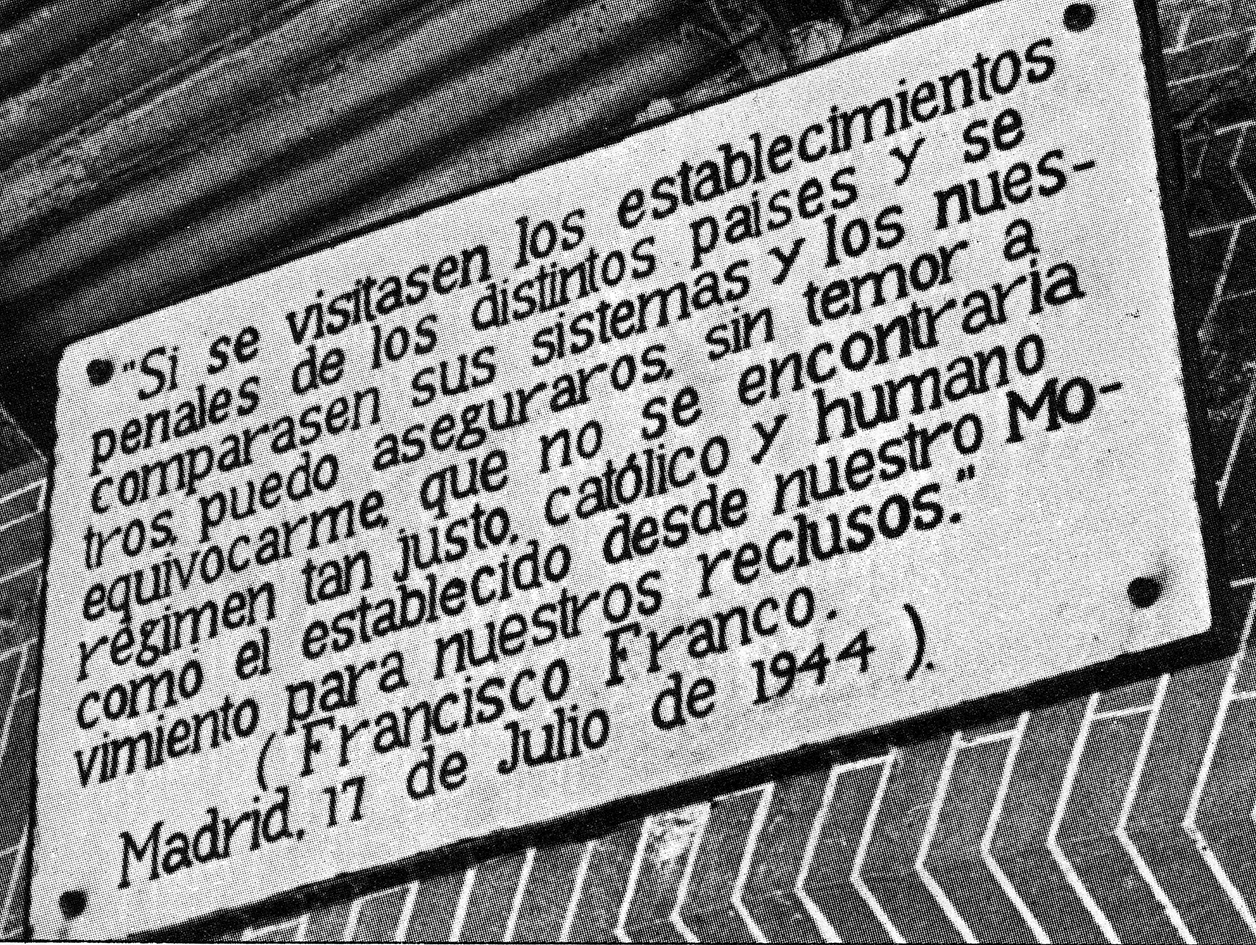

La cínica prosa del dictador mintiendo sobre las excelencias de sus cárceles.

De don Juan March al Ángel Rojo

Al inicio de la calle Santo Tomás, en el lateral izquierdo, se abría un amplio ventanal. Cuando permanecía abierto en los largos y cálidos veranos nos dejaba ver su interior: un sobrio despacho, tan sobrio como el adusto señor director que lo ocupaba. Amueblado con repujado mobiliario, como de antigua notaría, aquello que se dio en llamar popularmente ‘estilo remordimiento’. Algunos pasos más allá un portón –hoy cegado– daba paso a la puerta principal del presidio: al rastrillo, protegido por un enrejado que se alzaba desde el suelo hasta el techo, forrado con una frágil cristalera, seguramente construida con la noble pretensión de proteger al funcionario ante los rigores del invierno o de indiscretas miradas del exterior. En uno de los lados de aquel habitáculo, una lápida de piedra artificial contenía las afirmaciones del dictador que, con su cínica prosa, no tenían desperdicio alguno. La muestro en una imagen para que el lector intente imaginar como se podría llegar a sentir el estado de ánimo del recluso, al leerla, cuando entraba por primera vez en aquel penal. En la fachada exterior, ahora repintada y pulida, una escueta chapa metálica trata de resumir otra gesta de carácter mucho más heroico, la valentía del anarquista Melchor Rodríguez que un 8 de diciembre de 1936 a cuerpo limpio y con la autoridad que le infería su cargo de Director General de Prisiones, se abrió paso entre los exaltados que pretendían asesinar a los que se habían librado de las matanzas de Torrejón y Paracuellos, encerrados en aquella cárcel. Entre la multitud se escapaban voces acusatorias: «¡Los que protegen a los fascistas son tan fascistas como ellos!» A las que contestaba «El ángel rojo» con inusitada contundencia: «¡Antes de asesinarlos a ellos me tendréis que matar a mí! ¿No queréis matar fascistas? ¡Pues entonces id al frente, que está muy cerca! ¡Yo voy con vosotros! ¿Ah, eso no os agrada? ¡Pues aquí no entráis mientras me quede un soplo de vida!» Paradójicamente, un par de ventanas más allá recuerdan que formaron parte de la suntuosa celda-suite que disfrutó don Juan March, el último pirata del Mediterráneo, y desde donde llegó a fugarse la noche del 2 de noviembre de 1933, tres años antes de que estallase una guerra civil que no dudó en subvencionar para propiciar la victoria de los rebeldes. Un largo, siniestro y elevado muro marcaba la topografía de la calle hasta alcanzar el sólido edificio, taller de carpintería, que se calcinó fortuitamente el 1de agosto de 1974 arrebatándole la vida a doce presos comunes y al jefe de taller, enjaulados por el excesivo celo ante posibles fugas. Luis Carandell escribió en la revista Triunfo: «Posteriormente un camionero que pasaba por la calle, enganchó un cable de acero a la reja de una ventana y con la fuerza de su camión, la arrancó de cuajo. Era ya tarde. El piso se había hundido y los presos habían muerto.» Mi amigo Jacinto, que por entonces hacía la mili en la Cruz Roja local, formó parte en la desagradable y penosa tarea de retirar de entre las cenizas los cuerpos de los fallecidos .

Los restos, desaparecidos

El edificio calcinado fue demolido por completo, así como el cuartelillo de la Guardia Civil que taponaba un callejón por donde ahora circulan todo tipo de coches y autobuses, dejando al descubierto la capilla del convento de San Cirilo, hasta entonces oculta, convertida en caballerizas de la benemérita primero y posteriormente transformada en un teatro universitario de fugaz existencia. El resto se inicia con una de las naves de La Galera, precisamente la que conformaba las celdas de castigo; sus ventanucos se dejan ver en un patio abandonado que muestra también las cicatrices del bloque central al que le arrancaron un buen trozo, ahora con puertas al aire y ventanas burdamente tapiadas. Todo ello componen el cuerpo agonizante de un conjunto que al parecer fue en su día modelo de arquitectura carcelaria y hoy tan solo muestran una ruina conscientemente abandonada, como si representara los vergonzantes restos de aquella ciudad que en otro tiempo se conoció como la de las tres «ces»: conventos, cárceles y cuarteles. No queriendo olvidar, por supuesto, la casa de lenocinio que estuvo establecida al final de la calle de enfrente. Seguramente algún día, no muy lejano, llegarán grúas y palas excavadoras para convertir todo esto en una aséptica planicie y luego enterrar recuerdos con una urbanización más.

La calle Santo Tomás tal y cómo la debió conocer Juana Doña tras su libertad.

Al doblar la esquina

Desde la noche y la niebla (Ed. de la Torre) es el título de un libro testimonial, su autora Juana Doña fue militante del Partido Comunista desde los inicios de la República. En 1941 su compañero Eugenio Mesón fue fusilado por adhesión a la rebelión (sic). En su segunda detención Juana fue condenada a muerte. En 1947 se le conmutó la pena por infinitos años de prisión. Recorrió las cárceles de Málaga, Segovia, Guadalajara y finalmente Alcalá de Henares. En las páginas de tan desgarrado testimonio describe con sobrecogedora minuciosidad el traslado desde el lúgubre penal de castigo de Guadalajara a la prisión central de mujeres de Alcalá y la todavía larga estancia de reclusión. En uno de los últimos capítulos trata de relatar la sensación primera al percibir en el patio central del penal las hojas de una acacia. Llevaba seis años sin ver una flor. «Allí ¡había árboles!, veinte acacias –escribe– rodeaban las anchas aceras del patio». Aunque inmediatamente denuncia que nunca puede haber buenas prisiones. A modo de epílogo escribe: «…enviaba su último saludo a las compañeras que la acababan de despedir y se quedaban allí encerradas. Cogió la maleta y con paso firme y decidido echó a andar por la estrecha calle de ásperas piedras, calle de cárceles, conventos y cuarteles, con tapias altas, grises y ventanas enrejadas. Se paró antes de volver la esquina para echar su última mirada.» Juana Doña consiguió doblar la esquina hacia la libertad un día cualquiera de 1961. Sin embargo nosotros ahora regresamos de vez en cuando al número tres de la calle Santo Tomás, con cierto masoquismo para contemplar los estertores, los escombros de un pasado que, sin pudor alguno, se pudre y deja al descubierto las cicatrices de años tan siniestros. Seguramente los nuevos clientes de lo que fueran Talleres Penitenciarios, al pasear por el Jardín Tallado del ahora flamante Parador y al observar frente a ellos las ruinas de La Galera, deberían ser advertidos; que alguien le explicase el origen de aquellas ruinas de enfrente. Que no son producto de bombardeos durante la Guerra Civil, sino obra de la desidia de años posteriores, porque nadie ha querido buscar la llave en el fondo de nuestras alcantarillas.